この記事では「通謀虚偽表示における第三者」についてわかりやすく解説しています。

民法における第三者は条ごとに定義が異なるので、

一般的意味での「第三者」と言っても「民法〇条における第三者になる場合とならない場合」があります。

この記事では「通謀虚偽表示における第三者」「第三者に当たる人・当たらない人」をわかりやすく解説しています。

割と試験でも出るので、必ずマスターしておくようにしましょう!

通謀虚偽表示等「善意の第三者に対抗できない意志表示(心裡留保と通謀虚偽表示)」の説明はこちら↓

通謀虚偽表示における第三者

94条びおける「第三者」とは「虚偽表示の当事者またはその包括承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」をいいます(最判昭45・7・24)。

もう少しわかりやすく要件を並べると、

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、

③利害関係を有するにいたった人

です。この要件は暗記するのはそんなに難しくないので丸暗記してもいいでしょう。この後出てくる「通謀虚偽表示のおける第三者に当たる人」を

覚えるのが楽になります。

「94条通謀虚偽表示における第三者」と覚えておきましょう。

単純い第三者と覚えると頭がこんがらがると思うので、「通謀虚偽表示における第三者」とラベリングして覚え

物件変動等での第三者とかぶらないように、きちんと記憶を整理しましょうね!

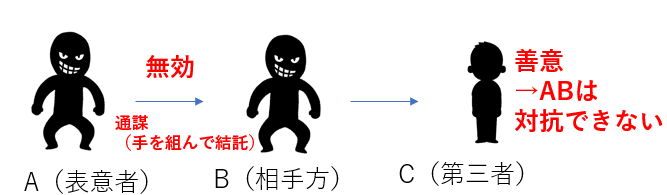

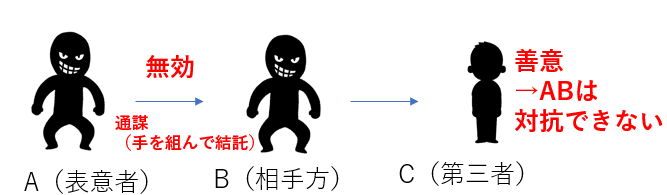

「通謀虚偽表示における第三者」は、善意であれば保護され無過失である必要はありません(大判昭12・8・10)。

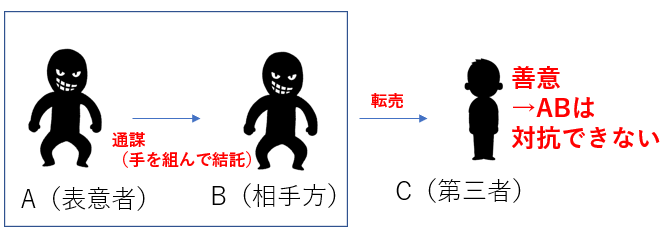

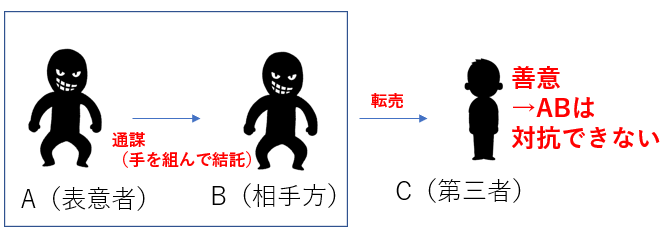

例えば、Aが自己の所有する不動産をBと通謀してBに仮装譲渡し、Bが善意のCに転売した場合、

虚偽表示の無効は、善意の第三者Cに対抗することができません。

通謀虚偽表示における第三者にあたる人(この人が善意だとABは対抗できない)

| ア:不動産の仮装譲受人からその不動産を買い受けた者(最判昭28・10・1) イ:不動産の仮装譲受人から抵当権設定を受けた者(大判大4・12・17) ウ:不動産の仮装譲受人名義となった不動産を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者(最判昭48・6・28) エ:虚偽表示に基づき抵当権が設定され、その抵当権に転抵当の設定を受けた者(最判昭55・9・11) オ:仮装債権の譲受人(大判昭13・12・17) カ:第三者からの転得者(最判昭45・7・24) |

ア:不動産の仮装譲受人からその不動産を買い受けた者(最判昭28・10・1)

イ:不動産の仮装譲受人から抵当権設定を受けた者(大判大4・12・17)

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、→〇

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、→〇

③利害関係を有するにいたった人→〇

ア・イは通謀虚偽表示の取引がなければ成立していない取引関係の人なので第三者にあたるわけです。

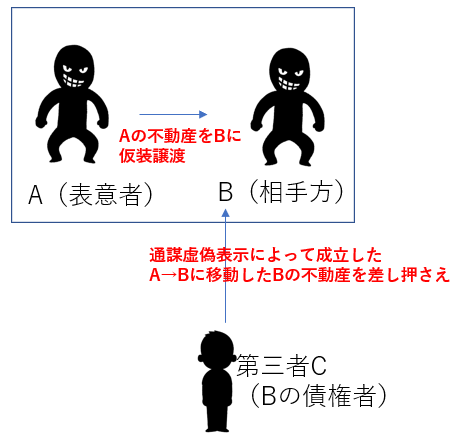

ウ:不動産の仮装譲受人名義となった不動産を差し押さえた仮装譲受人の一般債権者

ウについては、図で解説するとすぐにわかります。

AB間で通謀して仮装譲渡が行われ、Aの不動産がBの不動産になったとします。

そしてBの債権者Cがそれを見て(A→Bにうつった)Bの不動産を差し押さえるわけです。

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、→〇(ただのBの債権者なので虚偽表示ABの取引関係とは関係がない)

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、→〇(ABの仮装譲渡がなければBに所有権はないので差し押さえ自体が起こっていない)

③利害関係を有するにいたった人→〇(差し押さえたので新たに利害関係を有する)

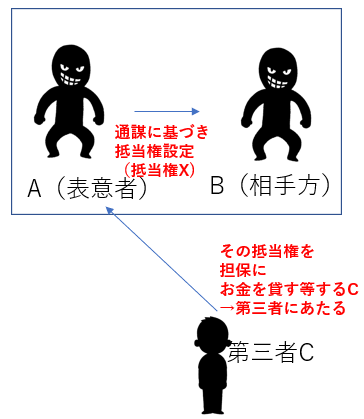

エ:虚偽表示に基づき抵当権が設定され、その抵当権に転抵当の設定を受けた者

たとえば通謀虚偽表示に基づきAがBに抵当権の設定をしたとします。

AがBにお金を貸すフリをしてB所有不動産に抵当権を設定→Aが持つその虚偽の抵当権に対してCがAにお金を貸す際に抵当権を設定する。(転抵当)

要は「おれ抵当権持ってるんだけど、お前からお金借りるときに俺の抵当権を担保にしていいよ!」ってことです。

当然CはABの通謀虚偽表示を前提に取引関係に入って利害関係を有するわけですから、第三者にあたるのです。

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、→〇

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、→〇

③利害関係を有するにいたった人→〇

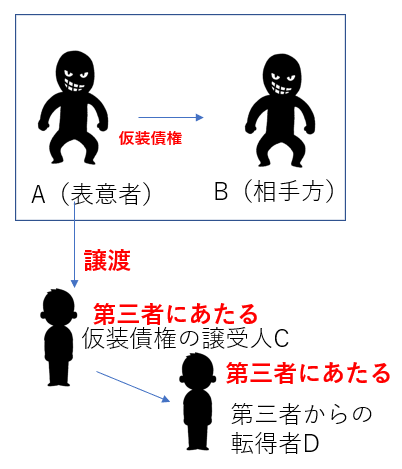

オ:仮装債権の譲受人/カ:第三者からの転得者

たとえばAがBにお金を貸したフリをして、債権を有している風を装います(債権を持ってるフリ=仮装債権)

その債権をCに譲渡します。このCは通謀虚偽表示における第三者に該当します。

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、(ABではないしCは包括承継人ではないただの譲受人)→〇

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、→〇

③利害関係を有するにいたった人→〇

通謀虚偽表示における第三者にあたらない人(第三者じゃないのでこの人が善意でもABは対抗できる)

| キ:財産の仮装譲渡を受けた者の相続人(大判大5・11・17) ク:仮装譲受人名義となった不動産を差し押さえていない一般債権者(大判昭18・12・22) ケ:土地の賃借人が所有する地上建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人(最判昭38・11・28) コ:土地の仮装譲受人が土地上に建築した建物を賃借した者(最判昭57・6・8) |

キ:財産の仮装譲渡を受けた者の相続人

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、(相続人というのは包括承継人)→×

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、→〇

③利害関係を有するにいたった人→〇

なので第三者には該当しません。なので、この相続人が通謀虚偽表示に関して善意でも通謀虚偽表示は対抗できます。

第三者ではありません!!

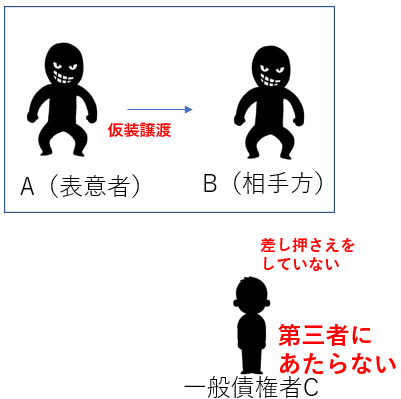

ク:仮装譲受人名義となった不動産を差し押さえていない一般債権者

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、→〇

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、(そもそも虚偽表示以前の債権ならその虚偽表示を前提にして取引関係に入ったことにもならない)→×

③利害関係を有するにいたった人(利害関係を有するが、虚偽表示を前提とした利害関係ではない。ただし、差押えをすれば利害関係を有することになるが、この場合は差し押さえしていないただの一般債権者)→×

なので第三者には該当しません。

差し押さえてない債権者は「無関係の人」とほぼ同義です。これは不動産物権変動でも同じですよね!

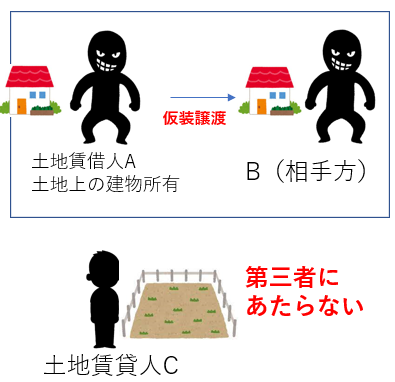

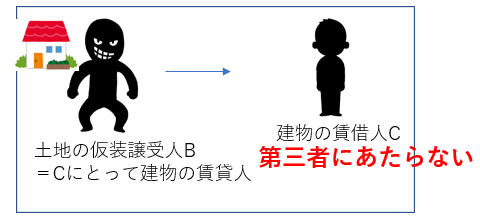

ケ:土地の賃借人が所有する地上建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人(最判昭38・11・28)

これも図で見た方がわかりやすいでしょう。

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、→〇

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、(土地を借りてるAが自分の建物を建てただけ。虚偽表示以前にその建物はたっていた。)→×

③利害関係を有するにいたった人(賃貸人Cが所有しているのは土地のみであり建物の所有権はAにありそれをBに仮装譲渡しただけなので利害関係も有しない)→×

なので第三者には該当しません。

あくまでCは土地の所有者なだけです。

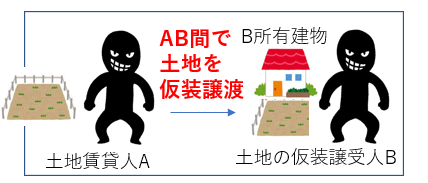

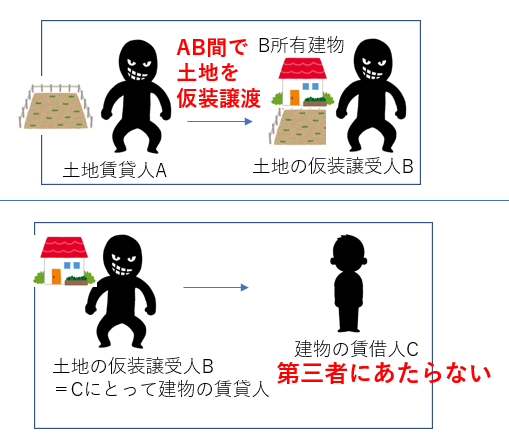

コ:土地の仮装譲受人が土地上に建築した建物を賃借した者

土地の賃貸人AがBと通謀して土地を仮装譲渡します。するとBは土地の譲受人です。

そのBが仮装譲渡された土地に建てた建物をCに貸します。(この場合、Bは建物賃貸人・Cは建物賃借人になるわけですね)

そもそも土地と建物は別の不動産であるため、この賃借人Cは第三者にはあたりません。

こんな感じ。AB間の仮装譲渡とBCの賃貸借契約は全くベツモノなのです。

<通謀虚偽表示における第三者の要件>

①虚偽表示の当事者(A、B)及び包括承継人以外の者で、→〇

②その通謀虚偽表示の取引を前提として新たに取引関係に入り、→△

③利害関係を有するにいたった人→×

なので、建物に関しては利害関係を有しますが、そもそもの虚偽表示のAB間の土地の仮装譲渡に関しては利害関係は有さないので第三者ではないのです。

その虚偽表示を前提に取引に入ったかどうかという点は、たしかにAB仮装譲渡がなければBが建物を建てなかったかもしれないという点では

そうかもしれませんが、そもそもBC間の賃貸借契約とは何の関係もないので×なのです。

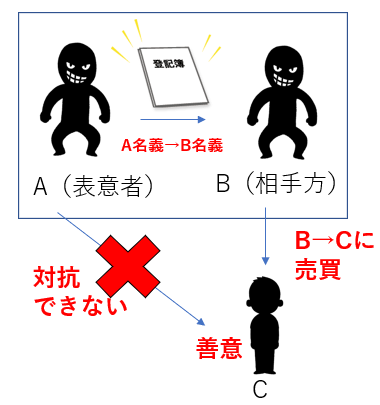

94条2項の類推適用(虚偽の外観)

94条2項は、虚偽の外観を信頼した者を保護する規定です。

虚偽表示のように相手方と通じてする虚偽の意思表示でなくても虚偽の外観がある場合には、94条2項を類推適用してその外観を信頼した者が保護される場合があります。

例えば、不動産の所有者Aが、Bにその所有権を移転する意思がないのにBの許可なくB名義の所有権移転登記をしたとします。

その登記簿等を見てCがその不動産をBの所有と信じてBから買い受けたときは、94条2項を類推適用し、

Aは、善意の第三者Cに所有権を対抗することがでません(最判昭45・7・24)。