この記事は「権利能力・意思能力・行為能力の定義」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

権利能力

権利能力とは「権利義務の帰属主体となる能力」のことです。

-

第3条.1私権の享有は、出生に始まる。

民法3条1項「私権の享有は、出生に始まる。」 と規定しているので、胎児はまだ出生しておらず、権利能力が認められないのが原則です。

マンションの部屋を借りるのもそうです。いちいち意識していないことですが、権利義務の主体であることができる能力=権利能力があるから当たり前にできるということなんですね。

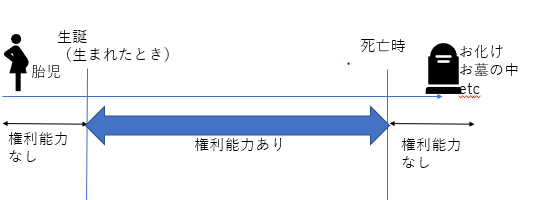

民法は、自然人について、権利能力の始期(はじまるタイミング)について定めています。その始期は、生まれたときから~その終期は、死亡時とされています。

要は「生まれてから死ぬまでの生きている間は権利能力あり」ということになります。

あと、法人や団体なども主体をなりえるので「権利能力がある」と言えます。

会社(法人)も権利能力を持っているということなのです。

例外:胎児の権利能力

先述のとおり、まだ出生していない胎児には、権利能力がありません。しかし、例外として次の場合には「既に生まれたものとみなす」と出生したことにして(出生しているテイで)権利能力を取得します。

①不法行為による損害賠償請求(721条)

②相続(886条)

③遺贈(965条)→遺言によって自己の財産の全部又は一部を他人に無償で譲渡すること

ここでの「既に生まれたものとみなす」とは、当事者がどのような特約(特別に例外を定めた契約のこと。ここでは細かく言いませんが、民法上とは少し異なる当事者同士だけの契約。スペシャル契約と言うイメージ)をしたとしても「法律上は既に生まれたものとして扱う」という意味です。

たとえば、

①母親のおなかの中にいるとき(胎児のとき)、母親が事故にあいました。無事生まれたけれども、胎児はその事故の影響で障害を持つことになってしまいました。

→「胎児なんだから権利能力がないんだから損害賠償請求できないよ!」というのはあまりに残酷です。この場合は「すでに生まれているものとみなす」ので、

損害賠償請求できるのです。(残念ながらなくなってしまった場合は「死後」になるので胎児自身は損害賠償できません。母親はもちろんできます。)

②母親のおなかの中にいるとき(胎児のとき)、父親が亡くなりました。当然、胎児は子供なので相続できるのですが、これも同様に「胎児なんだから権利能力ないし相続できないでしょ」というのはあまりに胎児に不利ですよね。なので「生まれたものとみなす」として民法が保護してくれているわけです。

③も同様です。

このように、「すでに生まれたものとみなさなければ、胎児が生まれた後に胎児に不利益がある!」という3つに関して民法が胎児を保護しているわけですね!

細かい知識

既に生まれたものと「みなす」の法的意味については「生きて生まれたことを停止条件として権利能力を取得する」という停止条件説が判事されています(阪神電鉄事件。大判昭7・10・6)。

判例:母親は胎児を代理できるか?

さきほどの①~③は胎児を保護するために例外的に胎児に権利能力を認めているわけですが、

出生前の胎児を母親は代理できるのでしょうか?

代理というのは、本人に代わって法律行為を行い、効果を本人に帰属させる行為のこと。民法「代理」で詳しくやりますのでここでは「胎児に代わって母親が法律行為を行う(契約したりすること)ことは許されるのかどうか?」という話だと思っておいてください。

判例では「法定代理人である母親が「出生前に」胎児を代理することは、胎児に不利益が生じるおそれがあるためできない」としています。(阪神電鉄事件。大判昭7・10・6)。

意思能力(事理弁識能力)

意思能力とは「自己の行為の結果を判断できる精神的能力」であり、7歳~10歳程度になれば意思能力を有すると解されています。

意思能力を有しない者(意思無能力者)の法律行為は無効(3条の2)。

そして、意思能力を有しない者(「意思無能力者」という)の法律行為は無効とされています。

民法第7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)=意思能力です。

たとえば、幼稚園の4歳児のA君と友達の4歳のB君(両者ともまだ4歳なので意思能力は有しない)の例で考えてみます。

A君がB君に「この電車のおもちゃをあげる!」と言いB君が「ありがとう」と言ったとします。

ABの間では「無償譲渡の契約」が結ばれているようですが、ABともに意思能力を有しないため契約は無効です。

A君が4歳で、Bは20歳の大人だったとします。この場合A君がBに「おもちゃあげる!」と言っても無効です。

ちなみに年齢要件以外でも泥酔状態の大人も「意思能力を有しない」とされ、泥酔状態で何かを契約しても無効とされる場合があります。

行為能力・制限行為能力

行為能力の意味

「行為能力」とは「単独で、完全に法律行為を行うことのできる能力」のことです。

ネットフリックスを契約するのも自由にできますよね?

それは私たちに行為能力があるからです。(厳密にいえば、あると民法が規定しているのでスムーズに契約できる)

制限行為能力の意味

単独で法律行為をするというのは、債権債務関係の責任(権利と義務の責任)を当然その主体者が負うことになるので、

子供や痴呆の老人等にはこの行為能力を制限することで、民法が彼らを守っています。

この子供や痴呆の老人等のことを、行為能力を制限された者で、「制限行為能力者」といいます。

制限行為能力者は「制限行為能力者は単独でできる法律行為の一部を制限される人」ということになります。

制限行為能力者という概念を設けることで、本人たちはもちろん守られますし、

相手方(契約の相手方)にも注意喚起をすることができるわけです。

この制限行為能力者をどのように分けているのか?ということですが、

・年齢(未成年か成年か)

・意思能力の程度(事理弁識能力の程度)

等で階級別に分け、「単独でできることできないこと・制限されること」を規定しています。

制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4つがあります。

満18歳をもって成人とされ(民法4条)、17歳までが未成年者。 未成年者は、制限行為能力者とされ、その利益を保護するために、保護者などの法定代理人の同意を得ずにした契約は、未成年者自身又は法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。 しかし、例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合があります。

そして、重要なのが制限行為能力者が行った法律行為は、本人または保護者(法定代理人:民法で規定されている代理人)が取消しすることができるのです。

「無効」と「取り消し」の違いとは?

ちなみにさきほどの意思能力(事理弁識能力)の場合は「無効」でしたが、制限行為能力の場合は「取消できる」です。

何が違うのでしょうか?

今後民法でこれは非常に多く出てくるのでおさえておいてほしいのですが、

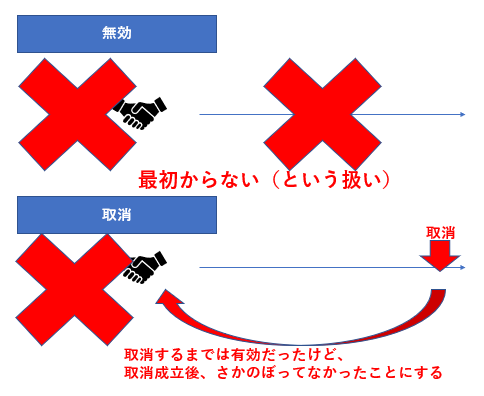

無効:最初からなかったことになる

取消:取消するまでは有効だが、取消が成立した場合はさかのぼって最初からなかったことになる(無効)

なので「無効」も「取消」も「無効になる」という結果は同じなのですが、

「無効になるまでのプロセス」が違うんですね。

無効:最初からなかったことになる

取消:取消するまでは有効だが、取消が成立した場合はさかのぼって最初からなかったことになる(無効)

この「無効」と「取消」、どっちが強いと思います??

「無効」です。

だってもう「なかったことにする」のですから。

なので、「意思能力(事理弁識能力)の有無」とか今後出てくる「通謀虚偽表示」等あまりに悪質だったり重大な事柄に

出てくるワードになってくるので頭の片隅に置いておいてください。

では、この制限行為能力者4タイプについては次回記事で書いていきます。

https://wakariyasui.info/gyosei/?p=46

でも!

たとえば未成年者はまだ事理弁識能力が不十分だったり、社会経験もなかったりで、

悪い人に騙される可能性だってありますよね!

なので後述しますが「法定代理人=親の同意がなければ契約は無効」等の制限を設けて

未成年者を民法は守っているのです。

痴呆老人だってそうですね。かなりの認知症が進んでいる老人だと自分で何を言っているかわからない状態の方もいます。

そのような方がある一時的な気分で「1000万円のタンス預金あげるよ!!!」と言ったところで、

それは本人の本心かどうか判別不可能です。なので民法で制限することで守っているのです。

ポイントメモ(まとめ)

ポイントメモ

| 分類 | 目安 | 意味 |

| ①権利能力 | 0歳~死ぬまで | 権利・義務の主体となりえる能力 |

| ②意思能力(事理弁識能力) | 7歳~死ぬまで | 自己の行為の結果を判断できる精神的能力 →意思無能力者の契約は、無効 |

| ③行為能力 | 18歳~死ぬまで | 有効な法律行為(契約など)をすることができる能力 →上記を制限された者→制限行為能力者 →制限行為能力者の契約は、取り消す(さかのぼって無効化する)ことができる |