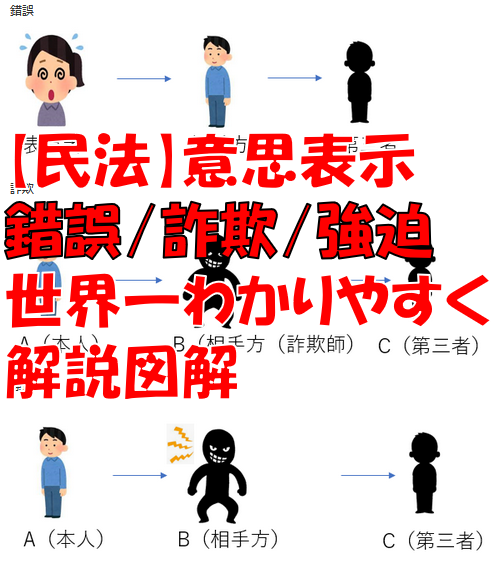

この記事は「錯誤・詐欺・脅迫」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

この項は意思表示の表意者(意思を表示する人)が

錯誤

錯誤とは

錯誤とは、表意者が「意思を決定するに至った動機~意思決定を表示するまでの過程」において、

誤った判断・認識があり、そのことを知らずに意思表示がされることです。

「思い違い」で意思表示をしたような場合です。

表意者が思い違いで意思表示をしているため、表意者が真意でないことを知っている心裡留保や虚偽表示と異なります。

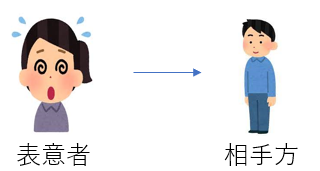

・意思決定してから表示行為に至るまでに思い違いをした場合→表示の錯誤

・意思形成する前や前提となる事情の段階で思い違いをした場合→動機の錯誤

意思表示する場合、

理由があって→意思決定して→それを表意(発表)する

わけです。

その理由の部分に勘違いがある場合を「動機の錯誤」

意思決定してから意思表示するまでに勘違いがある場合を「表示の錯誤」と言います。

表示の錯誤

①意思表示に対応する意思を欠くものであり

②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの

は表示の錯誤になります。

たとえば、市場価格で10,000円の高級メロンを、スーパーの店員さんが誤って1,000円と表記して販売してしまう場合ですね。

0の打ち間違えです。

①意思表示に対応する意思を欠くものであり→本当はメロンは10,000円で販売する予定である

②その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの→どう考えても高級メロンが1000円になるわけがない、市場価格からかけ離れている

このような場合は表示の錯誤になります。

動機の錯誤

動機の錯誤とは、鉄道会社による新設駅の噂を信じて土地の値上がりを見込んで土地を購入したらデマにすぎなかったときに、新設駅ができる旨を表示した上で当該土地を購入した場合のように、①法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反するものであり、前記の②に該当する錯誤です(95条1項2号、同項柱書)。

錯誤による取消し

錯誤の場合は、表意者が取消することができます。(相手方は不可)

ただし、動機の錯誤については、当該事情が相手方に表示されたときに限り、取り消すことができます。

たとえば「私はハゲを治したいからこの発毛クリームを買います!」と言ってクリームをもってレジにいき

「除毛クリーム」を買ってしまった場合、動機の錯誤で取消できます。

表意者に重大な過失がある場合は取消できない

錯誤は、表意者に重大な過失(重過失)があったときは、自らその取消しを主張することができません(95条3項柱書)。

なぜなら、表意者を保護する必要がないからです。

ただし、表意者に重過失があっても、相手方がそれを知っていたとき(悪意)又は重過失により知らなかったときは、表意者は錯誤取消しを主張できるとされています(95条3項1号)。なぜなら、相手の錯誤を知っているあるいは、知ることができるのに十分な場合は相手方を保護する必要性はないからです。

・重過失:甚だしく注意義務を欠く場合をいい

・重過失の立証責任は、相手方が負います(大判大7・12・3)。

さらに、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)も、表意者は錯誤取消しを主張できます(95条3項2号)。

なぜなら、同じ錯誤の状態であるならば、実質通常の法律行為と変わらないので、相手方を保護する必要はないからです。

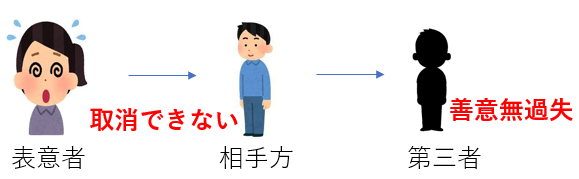

善意無過失の第三者の保護

錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない(善意無過失)第三者に対抗することができません(95条4項)。

表意者が相手方にモノを錯誤の状態で売りました。

それが第三者の手に渡った場合、表意者が錯誤で取消できるならば→第三者はモノを返還しなければならない

のですが、この第三者が錯誤に関して善意無過失であれば、そもそも表意者は取消できないので、

第三者はモノを返還しなくていい!となります。

詐欺

詐欺とは

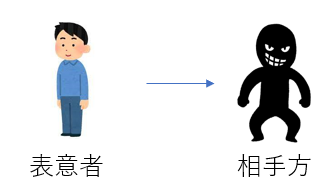

詐欺とは、人を欺いて錯誤に陥れることをいいます。その状態での意思表示です。

要は騙された状態でのAの意思表示はどうなるのか?ということをここでは書いています。

(ややこしいのでA.Bとします)

例えば、B(詐欺師)がA(表意者)に対し「私にお金を預ければ投資に回してお金を増やしますよ」と欺いて(嘘をついて)Aにお金を出させるような場合です。

Aは「それだったらお金出します!」とBに騙されて表意するわけです。

そもそもBは投資なんてする予定もないしお金をもらってそのままどこかへ消える算段です。

詐欺による取消し

錯誤の場合は、表意者(A:騙された人)が取消することができます。(相手方(B:詐欺師)は不可)

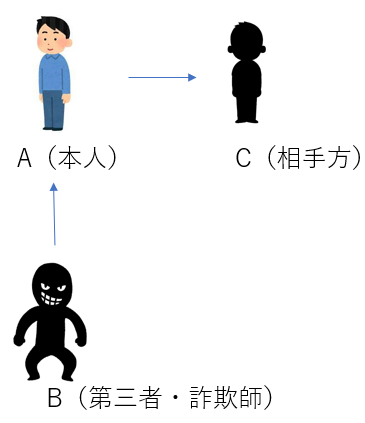

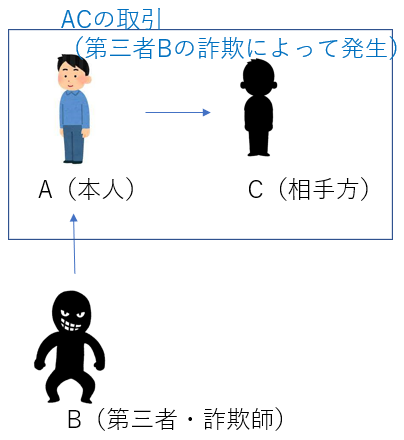

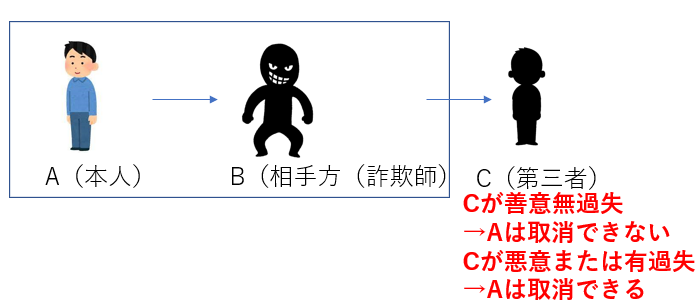

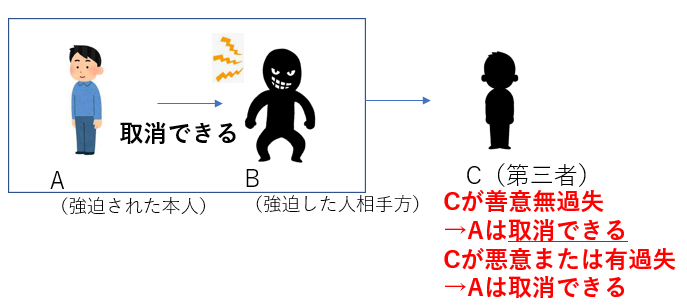

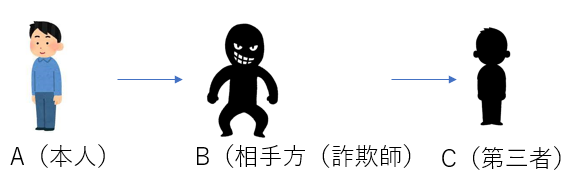

第三者による詐欺

第三者による詐欺とは、例と図解するほうがわかりやすいので図解します。

例えば、BがAに対し「数年後にこの土地の近くに葬儀場が建設される計画があるので、今が売り時ですよ!(葬儀場が建つと土地代が暴落するので今売った方がいいけど、本当は葬儀場が建つ予定などない)」と欺いて、Cに土地を売却させたような場合です。

要は、AとCの取引は、Bの詐欺によって発生するもので、AC間の取引においてBは第三者になるわけです。

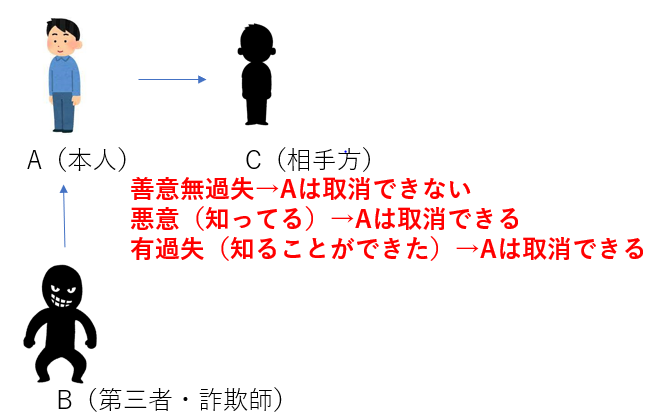

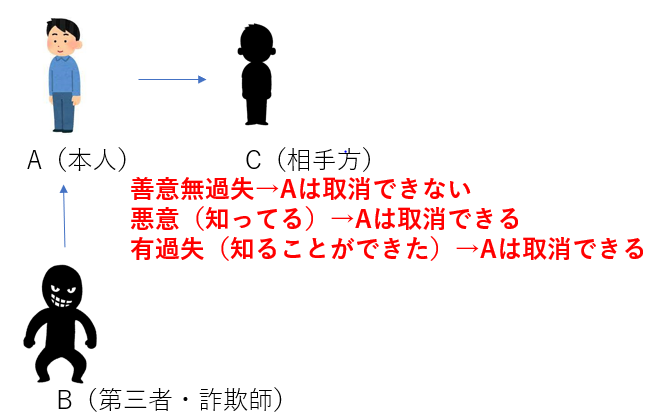

この場合、Aは、相手方Cが詐欺の事実を知っていたとき(悪意)又は知ることができたとき(有過失)に限り取り消すことができます(96条2項)。

これは、Cが詐欺の事実について善意無過失で土地を購入した場合、取消しによって思わぬ不利益を被りますし、何も善意無過失のCを保護しないと、

取引の安全を害しますよね。

ぼくたちは何も購入できなくなりますね。だって怖いじゃないですかw

「実は詐欺でしたw取り消しまーすwさーせんwww」っていつ発生してもおかしくないですからね、そうなれば。

なので、きちんと善意無過失の相手方の場合は取消できないようになっています。

でも、詐欺ってわかってて(悪意)、あるいは知ることができて(めちゃくちゃすでにニュースになってたりとか)

取引する相手方までは保護する必要はないですから、A(本人)は取消できるということです。簡単ですね!

悪意のときも取消できますし、

有過失のときも取消できますし、

悪意かつ有過失のときも取消できます!

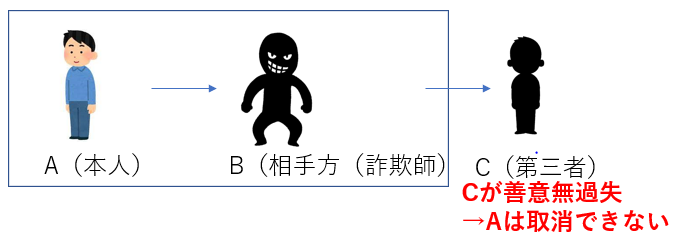

詐欺による意思表示の取消しと善意無過失の第三者

詐欺による意思表示は取り消すことができますが、その取消しを善意・無過失の第三者に対抗(主張)することはできません(96条3項)。

例えば、AがBの詐欺によりBに土地を売却し、Bが詐欺の事実を知らない&知らないことについて落ち度もない(つまり、善意無過失の)Cに転売したとします。

この場合、欺されたAよりも善意・無過失の第三者Cを保護するわけです。

その結果、Aは、Cに土地の所有権を主張することができなくなり、Cは土地の所有権を取得することができます。

裏を返せば、CがBの詐欺によってAB間の取引が成立していることを知っている・または知ることができたならば当然AはAB間の契約を取消できます。

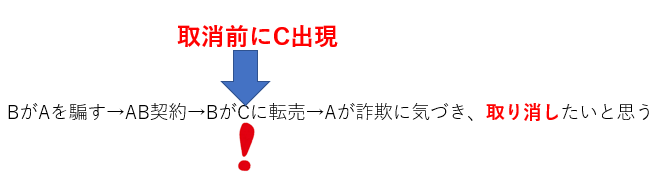

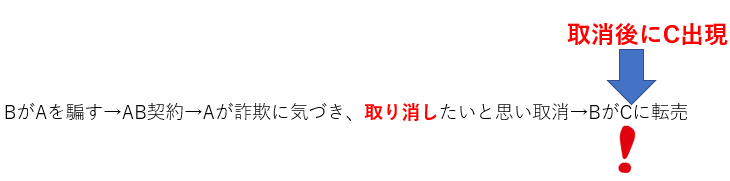

96条3項の第三者の範囲は「取消前の第三者」のみ。取消後の第三者は先に登記したものが勝ち。

96条3項にいう「第三者」とは、「取消し前」に利害関係を有するに至った第三者に限られます(大判昭17・9・30)。

先ほどの例でいうと、

要はAがAB間の契約を取り消す前に出現しているCであれば、さきほどの「Cが善意無過失であれば、AはAB間の契約を取消できない」

と言うルールになるということです。

でもこのような場合もありますよね。

この場合は「取消後の第三者C」なわけですが、取消し後に利害関係を有するに至った第三者は96条3項でいうところの「第三者」には含まれず、

取り消した者と取消し後に利害関係を有するに至った第三者(取消し後の第三者)との関係は、「対抗関係」となり登記を先に備えた方が優先します(大判昭17・9・30)。

詐欺されたAは、取消前のCに転売されたりしてても、善意無過失以外だと取消できる(Cが善意無過失だと取消できない)。

取消後のCに転売されてた場合は、Aが先に登記をもとにもどせばAに(さっきの例でいうと)土地がもとに戻ってくるけど、

Cが先に登記してしまったらAは取消しても土地は戻ってこないよ!ってことです。

※取消し後の第三者については「不動産物権変動」のところでさらに詳しく書いています。

| 取消し前の第三者 | 善意・無過失の第三者は、96条3項によって保護される |

| 取消し後の第三者 | 対抗関係となり、登記を先に備えた方が優先する |

強迫

強迫とは

強迫とは、他人を脅して畏怖(いふ)させる(怖がらせる)行為をいいます。

例えば、「この土地を売らなければ、お前を痛い目にあわせるぞ!!!」と脅すような場合です。

※実際に、強迫された者(表意者)が完全に意思決定の自由を奪われたことを必要としません(最判昭33・7・1)。

強迫による意思表示は、詐欺による意思表示と同様、内心的効果意思(真意)は存在しますが、その意思の形成過程において瑕疵がある場合であり、意思表示をした者を保護するため、民法は、強迫による意思表示は、取り消すことができるとしました(96条1項)。

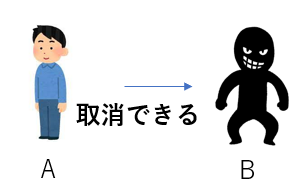

強迫による取消し

強迫の場合も、表意者(A:強迫された人)が取消することができます。(相手方(B:強迫した人)は不可)

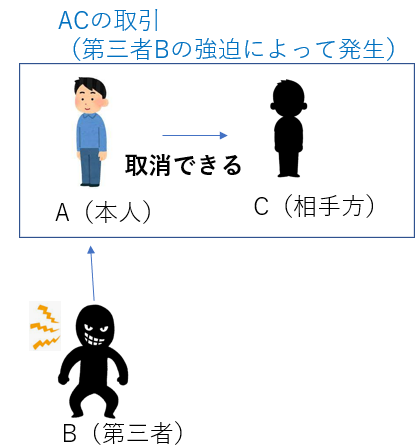

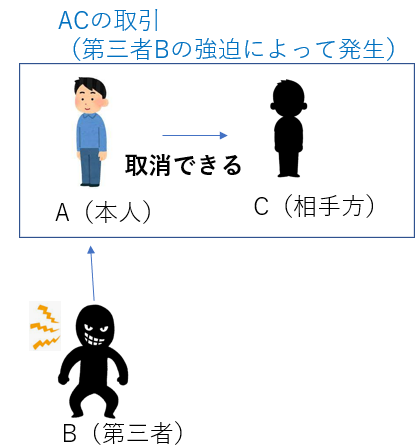

第三者による強迫

第三者の強迫による意思表示は、詐欺の場合と違い、

相手方の善意・悪意、過失の有無を問わず取り消すことができます(96条2項反対解釈)。

詐欺の場合と違って、強迫された者には落ち度はなく、善意・無過失の相手方よりも保護すべきと考えられるからです。

強迫の場合は本人はめちゃくちゃかわいそうじゃないですか。

さすがに相手方Cが悪意または有過失のとき以外は取消できないんだけど、

なので全力で法が保護しないといけないので、

相手方Cの善意悪意過失有無関係なく取消できるようにしたほうがいいよね!ということです。

強迫による意思表示の取消しと第三者

強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができます(96条3項の反対解釈)。第三者より強迫された者を保護すべきとの考えに基づいています。

ここにいう「第三者」が、取消し前の第三者であることは、詐欺の場合と同様です。また、取消し後の第三者については、詐欺の場合と同様に、「対抗関係」となり、登記を先に備えた方が優先します(大判昭17・9・30)。

| 取消し前の第三者 | 善意・無過失の第三者(C)でも保護されない(つまり、本人Aが取消できる) |

| 取消し後の第三者 | 対抗関係となり、登記を先に備えた方が優先する←これは錯誤・詐欺の場合も同じ |

長いのでまとめます。

まとめ:重要ポイント整理:錯誤・詐欺・強迫の場合の第三者の扱い等

錯誤・詐欺・強迫の基本

錯誤

詐欺

強迫

| AがBに | AB間は | 取消前の第三者 | 取消後の第三者 | |

| 錯誤 | 間違って表意 | 取り消せる | 善意無過失の第三者には対抗できない(C優先・Aは取消できない) | 先に登記したほう優先 |

| 詐欺 | 騙されて表意 | 取り消せる | 善意無過失の第三者には対抗できない(C優先・Aは取消できない) | 先に登記したほう優先 |

| 強迫 | 強迫されて表意 | 取り消せる | Aはいつでも取り消せる(Cの善意悪意過失有無関係なし) | 先に登記したほう優先 |

第三者の詐欺

基本的に錯誤・詐欺・強迫は本人と相手方間は常に取消できるのですが、

Aが第三者に詐欺されている場合だけ少し扱いが異なります。

Cが悪意または有過失の場合は取消できます。Cが善意/無過失/善意&無過失の場合は取消できないという例外です。

第三者の強迫

第三者の詐欺の場合と異なり、いつでも取消できます。