この記事はに「行政契約」ついて行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

行政契約とは?原則論

行政契約:行政主体が契約の当事者となり、他の行政主体や私人との間で結ぶ契約

基本的に私法上の契約(いわゆる私たちが生活してるときに普段行う契約)と似た形態なので、

公権力の行使としての行政行為とは異なります。

・行政主体と私人の行政契約の例→行政主体と住民との間の水道契約、行政主体と私企業の建設会社との庁舎の工事の請負契約等

・行政主体と行政主体の行政契約の例→国有地(国保有の土地)を地方公共団体に売却する、地方公共団体同士で行われる事務の委託等

基本的に私法上の契約とほぼ同じです。なので、当然行政行為ではありません。(一部例外あり)

私法上の契約とそんなに変わらない!っていうのが原則だよ!ってこと。

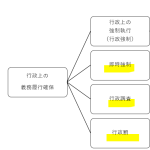

行政契約の私法上の契約とのちがい・例外論

先ほど述べたように、行政契約は私法上の契約とほぼ同じですが、

例外があります。やはり行政主体と私人or行政主体との契約なので、

「公共性の観点からの制約」は当然発生してきます。では、詳しくみていきましょう。

もちろん「行政主体」が絡むわけだから、私法上の契約と異なる「例外部分」もあるよ!ってこと。

その例外を今から見ていくよ!

契約自由の原則の例外がある。

行政契約は、基本的に私法上の契約と似た形態である旨の説明をしましたが、「契約自由の原則」の例外が

行政契約にはあります。

【原則】私法上の契約自由の原則:契約は当事者の自由な意思に基づいて結ぶことができる。

【例外】:行政契約の場合、一部例外的に契約自由ではないものがある。

たとえば水道契約の場合、契約自由の原則は適用されず、

水道法15条1項には、正当な理由がないのに、そのサービスを拒否することができない旨の規定があります。

ただその水道契約においても例外があります。

このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると、近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足を生ずることが予測される状態にあるということができる。このようにひっ迫した状況の下においては、被上告人が、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、住宅を供給する事業を営む者が住宅を分譲する目的であらかじめしたものについて契約の締結を拒むことにより、急激な水道水の需要の増加を抑制する施策を講ずることも、やむを得ない措置として許されるものというべきである。そして、上告人の給水契約の申込みは、マンション420戸を分譲するという目的のためにされたものであるから、所論のように、建築計画を数年度に分け、井戸水を併用することにより水道水の使用量を押さえる計画であることなどを考慮しても、被上告人がこれを拒んだことには法15条1項にいう「正当の理由」があるものと認めるのが相当である。(最判平11・1・21)

水道法15条1項の「正当な理由」として「急激な水道水の需要の増加を抑制するため」であれば、契約を拒否できるという判例が存在することも

あわせておさえておきましょう。

こちらでも詳しく解説してます

公共事業の契約における「契約自由の例外」

公共事業契約は、私法上の契約の性質を有します。

行政契約:行政主体が契約の当事者となり、他の行政主体や私人との間で結ぶ契約

要は、行政主体と私人との契約です。

たとえば、道路・河川の整備工事や市役所の市庁舎の建築の請負契約などがあります。

行政主体が一般工事業者と契約をしていますよね。行政契約です。

しかし、私法上の契約とほぼ同じと言っても、公金を用いて契約をするため、経済性や公共性が当然求められます。

そこで、普通地方公共団体が締結する契約の方法については、一般競争入札が原則(不特定多数の者で競争入札を行い、行政主体に最も有利な条件により契約相手を決定する方式)とされ、契約自由の原則が修正されています。

損失補償契約の有効性

私法上の契約では契約自由の原則があるので、

契約の履行に関して第三者が損失補償をする契約をすることがあるかと思います。

例:保証人契約

では行政契約ではどうなのでしょうか?

契約自由の原則に基づいて、行政主体が補償契約を結んでもいいのでしょうか?

っていうことです。

行政主体は補償契約を締結した場合、損失が発生すると損失補償するために公金が支出されるので、

経済性や公共性をきちんと担保しないといけないわけです。

判例:損失補償契約と公金の支出の差止め(最判平23.10.27)

・普通地方公共団体がその過半を出資して設立した株式会社が、金融機関から融資を受ける際に、

・当該金融機関に生じた損失を当該普通地方公共団体がする補償する契約を締結したことは違法ではないのか?

上記損失補償契約の適法性及び有効性は,地方自治法232条の2の規定の趣旨等に鑑み,当該契約の締結に係る公益上の必要性に関する当該地方公共団体の執行機関の判断にその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったか否かによって決せられるべきものと解するのが相当である。

要は、行政主体が補償契約を結ぶ際は、契約自由の原則が必ずしもあてはまるわけではないという例外判例なわけです。

行政契約の場合は、もし損失補償するってなると公金が支出されることになるので、

「裁量権の逸脱濫用があるかないか」っていうポイントが加味されるよ!ってこと。