この記事は「債務不履行とその効果」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

債権債務の初学者はこちらから勉強を進めるほうがわかりやすいです

債務不履行とは?

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことをいいます。債務不履行には3パターンあります。

| 履行遅滞 | 履行が可能なのに、履行期になっても履行しない(415条1項本文前段) |

| 履行不能 | 債務の履行が不可能(415条1項本文後段) |

| 不完全履行 | 債務の履行として給付はなされたが不完全 |

履行不能:約束してたことをできない

不完全履行:約束してたことを一応してくれたけど、不完全・約束とは違う

当然、これら債務不履行の場合、債権者は債務者に債務を履行するように請求できます。

債務不履行を起こされると・・・(要は債権者側は)

・裁判所に履行の強制請求(履行不能の場合を除く。414条1項)

・損害賠償の請求(415条)

・契約の解除(541条~543条)

ができます。もちろんそれぞれ一定の条件があるので詳しく見ていきます。

債務不履行による損害賠償請求

履行遅滞による損害賠償請求

履行遅滞による損害賠償請求権が発生するためには次の要件が必要です。

取引の安全性を害しますよね。なので当然要件があります。

①履行が可能であること

②履行期を過ぎていること

③債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)があること

④履行遅滞が違法であること(債務者が留置権や同時履行の抗弁権を有しない)

①履行が可能であること→履行しようと思えばできるくせに

②履行期を過ぎていること→約束の期限を守ってない

③債務者の帰責事由があること→約束を果たさなきゃいけないのにまだ果たしてない側(債務者)に落ち度がある

④履行遅滞が違法であること→約束を守らない合理的理由がない!ってこと

要は、「約束を守ろうと思えば守れるくせになぜか守らず履行を遅らせてる。なにか合理的理由があるなら債務者側が説明せんかい!!

できなきゃ債務者が悪いだろう!!」ということです。

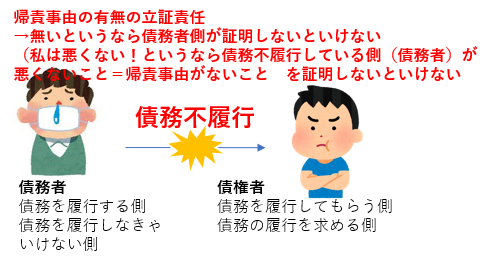

帰責事由の有無の立証責任は、当然ですが債務者が負います。

債務者側が約束を守ってないのだから「落ち度がないというなら債務者側が証明せよ」ということです。

履行遅滞となる時期

履行遅滞となる時期は債務の種類(履行される側(債権者)にとっては債権)によって異なります。

| 確定期限付債務 (〇月〇日までに支払いせよ) |

期限到来時(412条1項) |

| 不確定期限付債務 (〇〇したら支払いせよ) |

期限到来後、履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時(412条2項) |

| 期限の定めのない債務 (いつでもいいけど支払いしてね) |

債務者が債権者から履行の請求を受けた時(412条3項) |

不確定期限付き債務「会社が設立されたら、デスクを納品してね」等

期限の定めのない債務「気が向いたらマッサージしてね」「返すのはいつでもいいけどお金返してね」等

履行不能による損害賠償請求

履行不能による損害賠償請求権が発生するためには次の要件が必要です。

①履行が不能になること(原始的不能・後発的不能)

②債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)があること

③履行不能が違法であること(例外:緊急避難)

「不能」とは何か?

「履行不能」は文字通り「履行できない」ということです。

「不能」には、契約成立時にすでに不能であった場合(原始的不能)と契約後に不能になる後発的不能の両方が該当します。

約束してたけど果たせなくなった=後発的不能

例:Aが自宅をBに売却する契約を締結(Aが住宅を引き渡す債務者・Bが引き渡してもらう債権者)→契約締結後、その住宅が焼失した場合(もう自宅はないので履行不能)

履行遅滞時に履行不能になった場合は債務者の責任になる

ここで重要なポイントがあります。

①の「不能」において、債務者が履行遅滞中に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされ、債務者は債務不履行の責任が生じます(413条の2第1項)。

それは債務者側が悪いってことになるよってこと。

たとえば、Aが車をBに引き渡す契約をしました(A債務者B債権者)。しかし履行期になってもAはBに車を引き渡さず履行遅滞になっていました。

そんな時に雷が車におちて車が全焼して履行不能になってしまいました。

雷が落ちるなんてAもBも帰責性がないため通常の場合だとBはAに履行不能の責任追及ができない(しづらい)状況になるはずです。

しかしこの場合、Aが履行遅滞中に起こっていることで履行不能になっているので、完全にAの責任になります。

でるでるマーク!重要頻出

履行遅滞後の履行不能→それが当事者双方の責めに帰することができない事由によるものでも、債務者側に損害賠償責任が生じる。

③の緊急避難とは、他人の物から生じた危難を避けるため、「その物」を損壊する場合をいいます。

例えば、引渡債務の目的物である他人の飼い犬(犬は民法上は「物」(動産)に該当します)が飛びかかってきたので、持っていた傘で刺し殺してしまったような場合です。緊急避難が成立する場合には、緊急避難を行った者は、責任を負いません。

不完全履行による損害賠償請求

不完全履行による損害賠償請求権が発生するためには、次の要件が必要です。

①不完全な給付があること

②債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)があること

③不完全履行が違法であること(債務者が留置権や同時履行の抗弁権を有しない)

①の「不完全な給付」とは、

・給付の内容に瑕疵がある

例:商品購入時に商品にキズがある

・必要な注意をしなかったため給付が不完全になる

例:商品購入後、届ける際にキズがついた

等があります。

②③は履行遅滞の場合と同様です。

債務不履行の効果

債務不履行になることで債権者が債務者側に要求できるようになることをまとめました。

| 履行遅滞 | 債権者は、 ・損害賠償請求を請求できる(債務者の帰責性必要) ・本来的給付(現実的給付)の請求(債務者の帰責性不要) ・履行の強制(裁判所に強制履行を請求できる。414条1項)(債務者の帰責性不要) ・催告解除(相当期間を定めて履行の催告をし、履行がないときに解除。541条)(債務者の帰責性不要) |

| 履行不能 | 債権者は、 ・損害賠償請求を請求できる(債務者の帰責性必要) ・代償請求(422条の2)(債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したとき、債権者はその受けた損害の額の限度において、債務者に対しその権利の移転又はその利益の償還を請求することができる) ・無催告解除できる(催告不要。542条1項1号)(債務者の帰責性不要) |

| 不完全履行 | 債権者は、 ・完全履行請求できる(追完可能な場合。414条1項本文)(債務者の帰責性不要) ・損害賠償請求できる(債務者の帰責性必要) ・追完可能な場合は、催告解除できる ・追完不能な場合は、無催告解除できる(債務者の帰責性不要) |

・履行遅滞は遅れてるだけなので「相当の期間を定めて催告し解除」となる「催告解除」になります。

履行不能は履行がもうできないのですぐに解除できる「無催告解除」、

不完全履行の場合は、追完できるのであれば履行してもらえるかもしれないので「催告解除」、

追完できないのであればすぐに解除していいので「無催告解除」ができます。

・損害賠償を請求する場合はどの場合でも債務者の帰責性が絶対に必要です

ここはとくに重要なので覚えましょうね!