この記事は行政立法について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

行政立法の意味

社会は刻一刻と変化し、国会の立法権によって作られる法律ではそのすべてについて賄うことは難しいです。

なので、法律ではその詳細を定めきれない部分について、行政機関が一般的な規範を定めることによって補充する作用が必要となります。これが「行政立法」です。

(通常は国会立法:国会議員が国会で決めるのが原則、それに対して本記事の行政立法。)

立法って国会が唯一の機関だったの覚えていますか??

行政って行政権でしょ・・・・?その行政が立法・・・?

なんだそれ??

そう思うあなたは大正解。その通りなのです。

しかし、国会というのはさまざまな手続きに基づいて国民の民意を反映しながら法律を作っていますが、

社会は毎秒変化し続けていますし、実際のところ、細かな部分まで何から何まですべて法律で決めるなんて不可能なのです。

そして、行政は国会の実働部隊でした。「国会では決めきれないさらに細かい部分は、行政のほうで法律作って決めちゃって!」

これが行政立法のイメージです。

とはいえ、行政機関にこの作用を広く認めてしまうと、立法権や司法権に比べ行政活動の範囲だけが肥大化し、三権分立が脅かされる「行政国家現象」を引き起こすので、非常に注意が必要です。

※行政書士試験では「行政立法」という表現ですが、近年は「行政準則」「行政基準」と表現される場合も。

行政立法と行政行為の比較

行政立法は、一般的な規範を定めることから特定の個人を名あて人にしたものではありません。

なので行政行為とは異なり、公定力などの行政行為特有の効力は認められません。

さらに、裁判所においてその違法性の判断をすることも原則としてできません。

行政行為と同じような効力を与えてしまうと、行政が暴走します。

「内閣(行政)を批判する人が多いから、そういう人を簡単に逮捕できるようにしちゃえ!!」的な法律を作ることも可能になっちゃう。

でもそんなことは絶対に起こってはいけません。

何度も言うようですが、行政の暴走のブレーキ機能が行政法なのですから。

そんなおかしなことが起こりうるような制度的欠陥があるはずがありません。

リマインド!

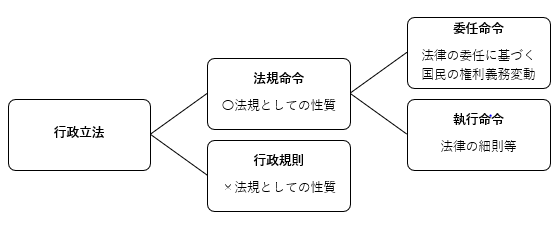

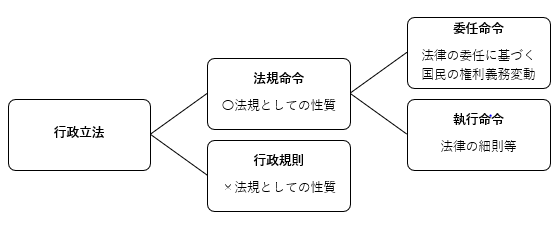

行政立法の分類。法規としての性質の有無による分類

行政立法は様々な観点から分類をすることができます。図解すると以下のようになります。

まず、国民の権利義務に関わる法規としての性質を有するか有しないかについて分類をすることができます。

法規としての性質を有する→法規命令

法規としての性質を有さない→行政規則

「法規」って言うとちょっと堅そうでしょ?ちょっと大げさな感じしません?そのイメージのままです。

国民の権利義務に関わるわけですから、非常に慎重で(行政が暴走しないよう)、重要なのです。

法規命令→フォーマルなルール、守らないとヤバそう、重い!

行政規則→ただのルール、守らないと注意されちゃいそう、軽い!

と言うイメージですね。

法規命令は、さらに、

法律の委任に基づいて国民の権利義務を定める→委任命令

法律の具体的細目事項を定める→執行命令

に分類できます。

では、まず法規命令から詳しく解説していきます。

法規命令

法規命令というのは国会立法における法律をより実効的にするための具体的な法律設定のようなものです。

なので「法律の授権」が必要となります。

法律「行政立法の中の法規命令、お前は法規って名乗っていいよ!」

と言う感じです。当たり前の話です。

国会が唯一の立法機関なのですが行政立法という例外的なことの中でさらに、

国民の権利義務に関わることなのだから「どの概念がやってもいい」わけじゃないです。

法律のお墨付きっていうところでしょうか。そういうイメージでいいでしょう。

そして法規命令の中の、

委任命令は「国民の権利義務を定める」ということからより個別・具体的な「法律の委任」が必要となります。

執行命令は「法律の具体的細目を定める」程度なので法律の一般的な授権で足りる(法律の委任は不要)と考えられます。

法律という強い概念の「行政具体化版を作れ!」というイメージで非常に強いです。

法律に委任された法規命令を「委任命令」、

それ以外の法規命令を「執行命令」と覚えておけばいいでしょう。

「執行」というのは「実際に行う」ですから、まさに「行政」ですよね。

執行命令というのは「手順書」程度のもので、おおまかな法律等は「国会立法」や「委任された法規命令(委任命令)」で

決めてくれているっていうイメージでいいでしょう。あくまで執行命令は「細則」等なのです。

国会立法→法律(めっちゃ強い)

行政立法→法律の具体化→その中で法規って言っていいのが「法規命令」

法規命令の中でも→法律の行政具体化版作成「委任命令」(まあまあ強い)、その手順書説明書「執行命令」(普通)

みたいなイメージを持っておくと覚えやすいでしょう。

委任命令の例→内閣の制定する政令で罰則を定めること(憲法73条6号)、国家公務員法の委任に基づく人事院規則(国家公務員法16条)etc

執行命令の例→法律執行するために必要な届出書などの様式の制定etc

委任命令の違法性の問題と判例

委任命令は、具体的な法律の委任を前提として認められるものですが、委任に基づいて制定された命令がまれに法律の授権の範囲を超えたる場合があり、その際には当然違法性の問題が生じます。

委任命令が違法(無効)とされた判例

「委任命令が法律の委任の範囲を超えている」とされた判例です。

判例:判婚外子児童扶養手当の不支給事件(最判平14・1・31)

<概要>Aは結婚せずに出産し、児童扶養手当法施行令1条の2第3号に基づき児童扶養手当を受給していた。

しかし施行令には「父から認知された児童を除く」旨の規定が定められていたため、知事XはAの子が父から認知されたことを理由にAの受給資格喪失処分を行った。

Aはこれに対して、同法施行令1条の2第3号規定は、児童扶養手当法の委任の範囲を超えるとして当該処分の取消しを求めた。

法は、いわゆる死別母子世帯を対象として国民年金法による母子福祉年金が支給されていたこととの均衡上、いわゆる生別母子世帯に対しても同様の施策を講ずべきであるとの議論を契機として制定されたものであるが、児童扶養手当法が4条1項各号で規定する類型の児童は、生別母子世帯の児童に限定されておらず、1条の目的規定等に照らして、世帯の生計維持者としての父による現実の扶養を期待することができないと考えられる児童、すなわち、児童の母と婚姻関係にあるような父が存在しない状態、あるいは児童の扶養の観点からこれと同視することができる状態にある児童を支給対象児童として類型化しているものと解することができる。そうすると、施行令1条の2第3号が本件括弧書を除いた本文において、法4条1項1号ないし4号に準ずる状態にある婚姻外懐胎児童を支給対象児童としながら、本件括弧書により父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは、法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反するものといわざるを得ない。

判例:旧監獄法施行規則事件(最判平3・7・9)

旧監獄法施行規則事件(最判平3・7・9)

監獄法(現:刑事施設に於ける刑事被告人の収容等に関する法律)45条は、被勾留者と外部の者と接見は原則としてこれを許すものとして、例外的に障害発生の防止のため必要な範囲内で合理的な制限を加えることができる旨を規定しているので、同法施行規則120条及び124条において原則として被勾留者と14歳未満の年少者との接見を許さず、例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許す旨を規定することは、同法の委任の範囲を超え無効となる。

判例:医薬品ネット販売事件(最判平25・1・11)

<概要>

平成18年に改正された薬事法では、医薬品を第1類から第3類に分類し、同法施行規則において、第1類及び第2類の医薬品については、薬剤師等による対面販売を義務付け、郵便等販売を禁止する旨の規定が新設された。これに対して、インターネット等で医薬品の販売を行っていた業者Xらは、新施行規則は法の委任の範囲を超え違法であると主張し、国を被告として、郵便等販売ができる権利・地位を有することの確認などを求めて出訴。

旧薬事法の下では違法とされていなかった郵便等販売に対する新たな規制は、郵便等販売をその事業の柱としてきた者の職業活動の自由を相当程度制約するものであることが明らかである。これらの事情の下で、厚生労働大臣が制定した郵便等販売を規制する新施行規則の規定が、これを定める根拠となる新薬事法の趣旨に適合するものであり、その委任の範囲を逸脱したものではないというためには、立法過程における議論をもしんしゃくした上で、新薬事法36条の5及36条の6を始めとする新薬事法中の諸規定を見て、そこから、郵便等販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨が、上記規制の範囲や程度等に応じて明確に読み取れることを要するものというべきである。新施行規則を定め、店舗販売業者に対し、一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について、①当該店舗において対面で販売させ又は授与させなければならないものとし、②当該店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければならないものとし、③ 郵便等販売をしてはならないものとした各規定は、いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。

委任命令が適法とされた判例

「委任命令が法律の委任の範囲を超えていないから、法規命令としてOK」とされた判例です。

判例:第1次家永教科書訴訟(最判平5・3・16)

教科書は、内容が正確かつ中立・公正であり、当該学校の目的、教育目標、教科内容に適合し、内容の程度が児童、生徒の心身の発達段階に応じたもので、児童、生徒の使用の便宜に適うものでなければならないことはおのずと明らかである。そして、右旧検定規則、旧検定基準は、右の関係法律から明らかな教科書の要件を審査の内容及び基準として具体化したものにすぎない。そうだとすると、文部大臣が、学校教育法88条の規定(「この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては監督庁が、これを定める」)に基づいて、右審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。

判例:人事院規則の委任(最判昭33・5・1)

国家公務員法102条1項が、禁止される政治的行為を人事院規則に広範に委任している場合において、人事院規則は、国家公務員法102条1項に基き、一般職に属する国家公務員の職責に照らして必要と認められる政治的行為の制限を規定したものであるから、大法廷判決の趣旨に照らし、実質的に何ら違法、違憲の点は認められないばかりでなく、右人事院規則には国家公務員法の規定によって委任された範囲を逸脱した点も何ら認められず、形式的にも違法ではないから、憲法31条違反の主張はその前提を欠くものというべきである。それ故所論は採るを得ない。

判例:銃砲刀剣類登録拒否事件(最判平2・2・1)

<概要>

Xは、都道府県教育委員会Aに対し、海外製サーベルが銃砲刀剣類所持等取締法に規定する美術品として価値ある刀剣類に当たると判断し本法の登録申請を行った。しかし本法登録規則では、その登録対象を「日本刀に限定する」と規定されており、当該申請を拒否された。そこで、当該登録規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の委任を範囲を超え、違法であると主張して、登録拒否処分の取消しを求めて出訴。

銃砲刀剣類所持等取締法に規定する美術品として価値ある刀剣類の登録制度について、同法14条1項では「文化庁長官は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式鉄砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。」と規定し、外国刀剣を含むことも可能である。それに対して同法登録規則が文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において一定の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない。

【法規命令の具体例】制定主体を基準とした分類

| 制定主体 | 法規命令の内容 |

| 内閣 | 政令 |

| 内閣総理大臣 | 内閣府令 |

| 各省大臣 | 省令 |

| 外局の長官や委員会(国家公安委員会、公正取引委員会など) | 外局の規則 |

| 独立機関(人事院、会計検査院など) | 独立機関の規則 |

| 地方公共団体の長 | 規則 |

でるでるマーク!重要頻出

内閣→政令・内閣総理大臣→内閣府令 は頻出です。

×「内閣総理大臣が、政令を発し・・・」というひっかけがあります。

| 内閣 | 内閣総理大臣 | 各省大臣 | 地方公共団体の長 |

| 政令 | 内閣府令 | 省令 | 規則 |

ポイントメモ

自分で書けるようにしましょう。

この図を10回くらい書けば覚えます。

行政規則

行政規則は、行政機関の内部だけ用いられる規範であり、法律の委任がなくても制定できます。

【行政規則の具体例】形式分類

行政規則は、その形式による分類として訓令・通達、告示などがあります。

・訓令・通達→上級行政機関が指揮権に基づいて下級行政機関へ命令を発すること

・告示→行政機関が決定した事項を一般に公示すること

※告示についてはその性質により法規としての性質を有する場合があります。

文部科学大臣が告示する学習指導要領は法規として性質を有するとされています。

高等学校学習指導要領(昭和35年文部省告示第94号)は、法規としての性質を有する。(最判平2.1.18)

【行政規則の具体例】行政の行動準則としての分類

行政規則は、行政が行動をする際の準則として、解釈基準・裁量基準・行政指導指針などの分類もできます。

解釈基準

法令の解釈を行政機関の内部において統一するため、上級行政機関が下級行政機関に対して発する基準のことです。

例えば、各省の大臣が、その機関の所掌事務について、所管の諸機関や職員に対して通達を発することがあります(国家行政組織法14条2項)。このように、通達は行政機関の内部の基準であるため、国民に対する法的な拘束力は認められません。したがって、裁判規範性もないことになります。

旧物品法の下で、長い間課税されていなかったパチンコ球遊機が通達によって、課税物件とされた場合において、当該通達による課税は違憲であるという主張に対して、課税がたまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解するに妨げがない。

裁量基準

行政庁が行政行為等をする場合に一定の裁量が認められることがあります。裁量基準は、この裁量権の行使の基準を行政の内部で定めるというものです。

仕事で「裁量のある仕事」というのは「ある程度上司や会社に仕事のやり方などを任せられる仕事」のことを言いますよね。

たとえば、行政手続法はこの裁量基準について「申請に対する処分」を行う際の「審査基準」を定めることを義務付け(同法5条1項)さらに、不利益処分を行う際の「処分基準」を定めることを努力義務として規定しています(同法12条1項)。

行政指導指針

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を「行政指導指針」といい、行政手続法に規定されていますが、これも行政規則に分類できます。

そして、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない(行政手続法36条)

細かい知識

本来行政規則は行政機関内部の規則を規律するものですが、

「行政指導指針」のように明らかに国民にも影響のある規則を定めるのはいかがなものか?とする考え方もあります。「行政規則の外部化現象」といいますが、まあ試験には出ないでしょう。

まとめ:法規命令と行政規則