この記事はに「申請に対する処分(行政手続法に規定される処分(申請に対する処分・不利益処分のうち申請に対する処分)」ついて行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

理解のポイント

・法的義務、努力義務の項目を理解する

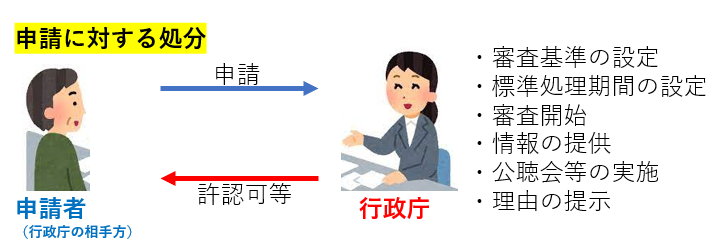

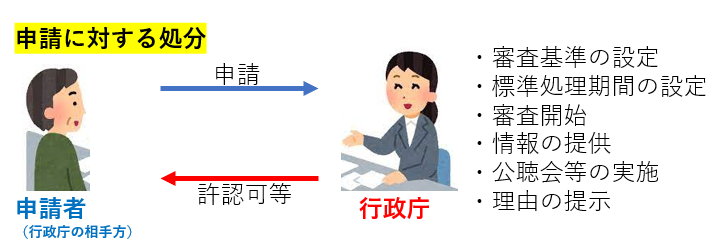

申請に対する処分の概要

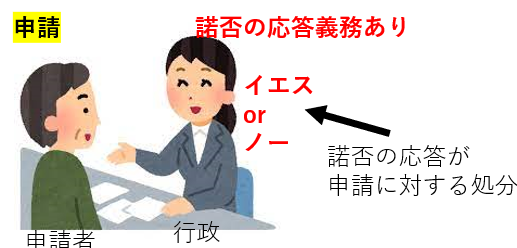

申請に対する処分は、申請者(行政庁にとっては相手方)が行政庁に、許認可等を申請(営業許可等)し、

行政庁が、それに対して諾否の応答をするものです。

【法的義務】審査基準の設定

※申請者=行政庁側からすれば「相手方」

・審査基準=行政庁が定める申請に対する処分における諾否の応答の基準

【法的義務】行政庁は、審査基準を定めるものとし、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません(5条1項、2項)。

・審査基準を定める+それを具体的なものにすることが法的義務なのです。

法的義務というのは「やらなければ違法になる(必ずしもなるわけではないが、少なくとも、100%合法ではない)」ことです。

・審査基準は「行政庁」が定めます。

※所管の主務大臣レベルで設定するわけではない。

【法的義務】行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければなりません(法的義務。5条3項)。

・「公にしておく」というのは「問い合わせがあればきちんと知らせる」程度のものです。「積極的に誰でもわかるように周知しまくる」レベルまでは求められていません。

審査基準の設定も、(困難な場合を除いて)公にすることも「法的義務」です。

【努力義務・一部法的義務】標準処理期間の設定

【努力義務・定めた場合公にするのは法的義務】行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければなりません(6条)

標準処理期間は、申請が事務所に到達してからどれくらいまでに諾否の応答が出せるかの「めやすの期間」で、

要は、申請者(相手方)からすると「行政庁に申請を出せば、どれくらいで行政庁に答えを出してもらえるか」という期間です。

これは申請内容によって出せるものと出せないものがあるので、「努力義務」とされています。

努力義務というのは「やらなくても違法にはならないけど、やるように努力しなさい」ということです。

ただし、標準処理期間を定めた場合は「公にしなければならない」という「法的義務」があります。

もし定めた場合はちゃんと公にしなきゃいけない!これは努力じゃなくて義務です、ってこと。

| 標準処理期間の設定 | 努力義務 |

| 設定した場合に公にすること | 法的義務 |

なお、標準処理期間は、適法な申請を処理することを前提として定められるので、不備のある申請について、例えば申請を補正するために要する期間、申請に対する補正指導の期間は、通常要すべき期間に含まれません。

申請に対する処分が、標準処理期間内に行われない場合に、そのことを理由として、直ちに行政事件訴訟法に基づく不作為違法確認の訴えが認められるわけではない。

【法的義務】申請の審査開始義務。申請不備の場合、補正または拒否。

【法的義務】行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく、審査を開始しなければなりません(7条)

申請者から申請が到達したら、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければなりません。「法的義務」です。

当たり前ですね、それが仕事なんですから。

【法的義務】申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければなりません(7条後段)。

申請者から提出された書類に不備がある場合「補正(を求める)または拒否」をしなければなりません。「法的義務」です。

要は「放置プレーはダメ」ということです。

・「相当の期間を定めて」:~までに~してくださいという合理的な期間の設定(「じゃあ1秒で修正してね」と言う非常識な期間ではなく、

通常一般通念的に(一般常識的に)相当な(妥当な)範囲での期間を定めるということ)

・補正(の求め)というのは「ここが間違ってるので修正してね」と申請者に書類を差し戻して修正を求めることです。

・拒否というのは「諾否の応答の否のパターン」で「ダメです」ということです。

ここで重要なのは、申請者の書類などに不備があった場合、行政庁は「補正または拒否する」ということです。

要は、いきなり拒否してもいいし、不備の修正を求めてもどちらでもいいということです。

ただし、どちらかは絶対に行わなければならない法的義務なのです。

・書類に不備があったら相当の期間を定めて、

・行政庁が申請者に補正を求めるor

・申請を拒否する

・どちらかはやる=法的義務(放置プレーダメ)

行政手続法の申請に対する処分の不備:補正または拒否

行政不服審査法の審査請求の不備:補正のみ

【努力義務】情報の提供

【努力義務】行政庁は、申請者の求めに応じ、申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すように努めなければなりません(9条1項)。

「申請の処理状況がどんなものか」「どれくらいに結果が出るか」の情報を提供する「努力義務」です。

標準処理期間と少しかぶりそうですが、違います。

標準処理期間はたとえば「営業許可の申請はだいたい~くらいかかる」という許可ごとの見通しで、

進行状況の情報提供は「Aさんの営業許可申請は今~まで進んでる」という個別の処理状況の見通しです。

どちらも努力義務ですが、標準処理期間については「定めた場合は公にする法的義務がある」点が異なります。

| 標準処理期間 | ある許認可全体の標準的な処理期間 (努力義務・定めた場合は公にする努力義務) |

| 進行状況・処分の時期の見通しの情報提供 | 申請者個別の申請の処理状況 (努力義務) |

ちなみに「審査は許可されそう」等という許認可の具体的な見通しを提供することはありません。

【努力義務】行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければなりません(努力規定。9条2項)。

申請者が求めたら「どんな書類をどのように書けばいいか」等の情報を提供する「努力義務」です。

受付の人とかが「〇〇の申請用紙に書いて窓口Aにいってください」と教えてくれたりしますよね。

そんなイメージです。

【努力義務】公聴会の開催等

【努力義務】行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件となっている場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません(10条)

申請が申請者以外の第三者に迷惑がかかるかもしれない場合(利害を考慮すべき)等、行政庁は「公聴会」というものを開催して、

申請者以外の(迷惑がかかりそうな)第三者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない「努力義務」があります。

細かい知識

申請者以外の第三者の権益に影響を及ぼす可能性のある処分等の行政行為(私人の権益を行政が変動させたりするパワー系の行政の行為を”行政行為”と言いましたね)を、二重効果的行政行為と言います。

【法的義務】理由の提示

【法的義務】行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません(8条1項本文)。

【法的義務】許認可等を拒否する処分を書面でする場合には、当該処分の理由も書面で示さなければなりません(8条2項)。

申請に対する処分時(要は諾否の応答時・許可なのか拒否なのかが出るとき)、もし申請を拒否するときは、

「なぜ拒否するのか」の理由の提示を必ず行政庁は同時に行わなければなりません。「法的義務」です。

なお、書面で申請に対する拒否の処分をする際は、書面で理由を提示しなければなりません。「法的義務」です。

法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足ります(8条1項ただし書)。

なお「明らかに拒否(以外考えられないくらい明らかに拒否)」な申請に対しては理由の提示をせず申請者が「なぜ?」と求めたときに理由を提示すればそれでOKです。

・「法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるとき」:「どう考えても申請がおかしい」ということ。

例:事務所を設けることが要件の1つとされている営業許可証を、事務所なしに提出した場合等

なお、理由の提示はどこまで示せばいいかということですが、「なぜ拒否なのかを割と細かく説明する」必要があります。

「処分の根拠となる法条」を示すだけでは足りない(最判平4・12・10)

判例でもそう出ています。

・書面で拒否する場合は、書面で理由を提示

・拒否が明らかな場合は、申請者が求めたときに示せばOK

【法的義務と努力義務】複数の行政庁が関与する処分

【法的義務】行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはなりません(11条1項)。

行政庁は、申請の処理をする際に「他の申請者が審査中だから、あなたの処理は後回しね!といってずっと放置するようなことは絶対にないようにしなきゃいけない」ということです。「法的義務」です。

【努力義務】また、一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとされています(努力規定。11条2項)

申請が1つの行政庁で処理しきれる内容であればいいですが、複数の行政庁が絡んでいる場合、

きちんと連携をとってスムーズに申請を処理できるよう努めなければならないということです。「努力義務」です。

まとめ:法的義務なのか努力義務なのかを項目ごとに確実に理解しておきましょう!

めちゃでるマーク!最重要頻出

絶対覚えておこう

| 審査基準の設定 | 法的義務 |

| 標準処理期間の設定 | 努力義務 (定めた場合は法的義務) |

| 審査の開始 | 法的義務 |

| 申請の不備に対して行政庁が補正または拒否を求める | 法的義務 |

| 情報の提供 | 努力義務 |

| 公聴会の開催 | 努力義務 |

| 理由の提示 | 法的義務 |

| 複数の審査処理を遅延しないようにする | 法的義務 |

| 複数の行政庁が関与する際の連携 | 努力義務 |

頻出なのできちんと何度も読み返して学習しましょう!