この記事は「行政法の基本」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

行政法の基本事項

行政の意味

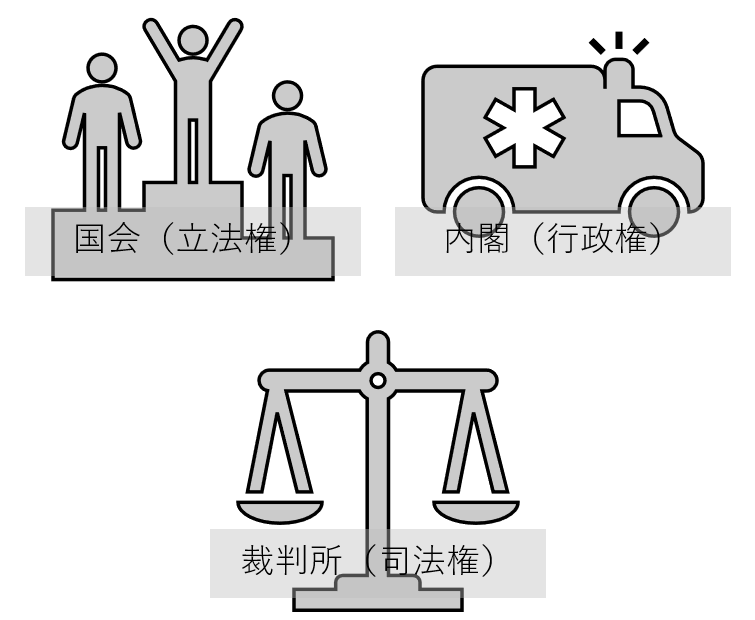

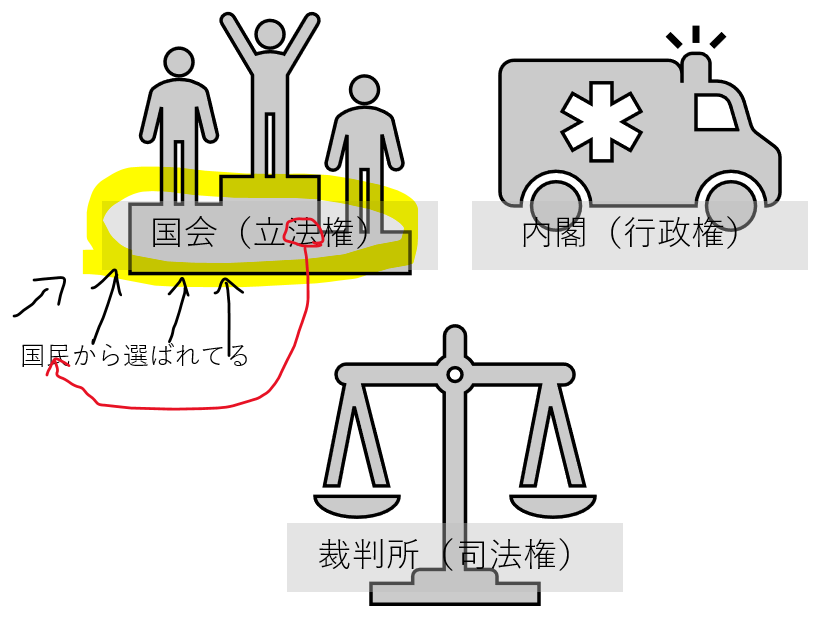

日本国憲法では、基本的人権を保護するために、国家権力を次の3つに分散させています。

行政法はこの3つの権力のうち「行政権」に関して規律した法です。

国家作用を3つの権利に分類してみると「立法権」は各種法規を制定する国会「司法権」は裁判所と明確にすることができますが、

「行政権」は行政の機能全般をその対象としており範囲が大きいです。

省や庁、市役所、警察・・・etc 全ての行政組織の活動がこれに該当します。

憲法が、国の暴走を止めるための「国のブレーキ機能」なのと同様、行政法も行政の暴走を止めるのための「行政のブレーキ機能」だと

思うといいでしょう。

この行政についてきちんと規律した法がないと暴走しそうじゃないですか??

警察官が「あいつ気に食わないから逮捕しとけwwww」等とか。

こうならないよういんきちんと「行政にブレーキをかけるために」「行政法」が規定されているのです!

国家作用ー(立法+私法)=行政

行政は先ほども言ったように範囲が広すぎますので、行政の定義というのは、

国家作用ー(立法+私法)=行政

という控除的な意味合いで考えられています。(通説)

細かい知識

近年、行政の活動場面は非常に増えています。

中には国民の行動を規制するような権力的なもの、私人間の紛争仲介、国民にサービスを提供したりすることも。

このような行政活動の広がりは行政組織の肥大化を生み、上記の3つの権力の中でもっとも大きな権力を有することになりました(行政国家化)。

結局行政というのは「実際に動く部隊」ですので国民(私人)にも密接に関わることが多く、時代の変遷により求められるニーズも増え、行政組織は多岐にわたり肥大化します。

こういう現象を「行政国家現象」と言います。

行政とは学説でもまだまだ定義づけが曖昧な部分もあるもの

そもそも行政というのはさきほども「国家作用ー(立法+私法)=行政」と定義したように、幅広く範囲が大きいもので、

実は学説上もいろんな説があるものです。

たとえば「行政行為」「行政活動」と言う言葉をとっても、一般的な意味では2語とも同じような意味ととらえるかもしれませんが、

学説で異なる定義づけがされている場合もあり曖昧です。

行政法の分類

ここまで「行政法」と言っていますが厳密には行政法という法律は存在せず、行政に関する法律の集合体の名称です。ニックネームのようなものです。

実際の法律名はたとえば「行政不服審査法」「国家賠償法」等様々なものがあり、

「行政組織」「行政活動」「行政活動に対する国民の救済」という3つのグループ分けをして学習していきます。

行政組織法(行政組織)

行政組織法は、行政の組織について規定する法律を束ねたものです。「行政」といっても、国の行政と地方の行政に分けることができ、また、国の行政もさらに内閣府や各省庁などに分けることが可能です。これは行政組織法の別記事で詳しく解説しています。

行政作用法(行政活動)

行政活動について規定した法律は数多くありますが(例:食品衛生法、道路交通法、建築基準法、農地法etc)、

行政書士試験で登場するのは「行政手続法」「行政機関情報公開法(正式には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)」「行政機関個人情報保護法(正式には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」)」です。

・行政作用法:行政手続法・行政機関情報公開法・行政機関個人情報保護法

細かい知識

行政権を規律する法律は多すぎるため、全般を束ねる行政通則法のような法律の制定には至っていません。

行政救済法(行政の活動に対する国民の救済)

行政作用法に基づく行政活動について、国民の権利利益が侵害される場合があります。このときに国民が泣き寝入りしないため、国民が行政活動の是正や賠償を求めるための法律があり「行政救済法」と呼ばれています。行政書士試験で登場するのは「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」です。

・行政救済法:行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法

これらは別記事でそれぞれ詳しく書いています。

法律による行政の原理

行政の原理原則:行政は国会の制定した法律に違反した行為をすることはできない

行政が活動する際に、それを濫用させないための縛りが必要となります。これが国民の代表である国会が制定した法律です。行政は、国会の制定した法律に違反した行為をすることができません。

法規創造力の原則

法律の法規創造力の原則とは、立法権だけが国民の権利義務に影響を及ぼす法規を創造することができるという原則です。

たとえば納税義務なんかもそうですよね。市民税の納税とかは行政による行為ですけど、

「払うか払わないか自由のはずのお金を、払わせる(義務化する・不自由にする)わけです。

要はジャイアンのようなイメージでいいでしょう。

そういうジャイアンのような行為を設定するような法律は国会だけ(立法権)が作れますよ!ってことです。

法律優位の原則

法律優位の原則とは、行政の活動は法律の定めに違反して行うことはできないという原則です。

<例> A市は地方税法に違反して市民税を住民に課すことができる?

<答え> A市が地方税法に違反して市民税を住民に課すことは、法律優位の原則に反することになり、違法。

どんな行政の活動においても、法律が制定されている限りにおいて、それに違反する行為は認められません。

法律留保の原則

法律留保の原則とは、「一定」の行政の活動が行われるためには、法律の根拠が必要となるという原則です。

<例> A市が法律の制定されていない範囲で、ある税金を創設して住民に課すことはできる?

<答え> 「税金を課す」という国民の義務を変動させるような行為について、法律の根拠もなく役所の都合で定めることなどできるわけがありません。

この場合、国会で事前に法律を制定してもらいその根拠を作ってもらう必要があるのです。

では「一定」とは何でしょうか?「一定の」行政活動についての原則なので、すべての行政活動に法律の根拠が必要となるというわけではありません。

| 侵害留保説 | 国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動だけについて法律の根拠を必要とするとする説。←これが通説 |

| 全部留保説 | 行政のあらゆる活動に法律の根拠を必要とする説 |

| 権力留保説 | 侵害留保説における範囲に止まらず、公権力を行使する部分についても法律の根拠を必要とする説 |

| 本質留保説 | 侵害留保説における範囲に止まらず、国民の本質的な事項に関わる部分についても法律の根拠を必要とする説 |

※国民の権利義務を変動させるような行政活動だけを「行政行為」と呼びます(通説)

でるでるマーク!重要頻出

法律優位の原則と法律留保の原則が文字面だけではわかりにくいし定義がこんがらがる人もいますが、

過去問でも出題されていますので覚えておきましょう。

<法律優位の原則>

法律優位の原則:行政の活動は法律の定めに違反して行うことはできないという原則です。

法律が優位!!!と覚えましょう。法律(立法)優位なのだから、行政は立法に逆らえないわけですよね!

<法律留保の原則>

法律留保の原則:「一定」の行政の活動が行われるためには、法律の根拠が必要となる。

留保は「とどめおく」と言う意味ですのでイメージ的には「ちょっと待った!」って感じです。

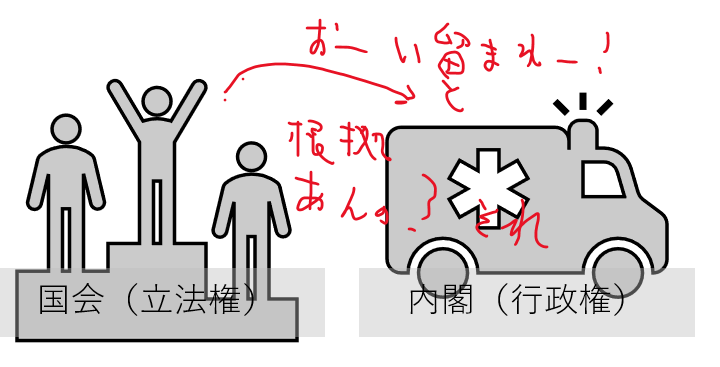

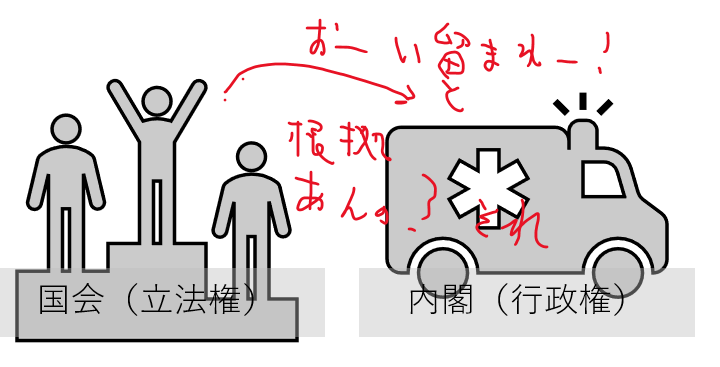

なので法律が「おい行政、それ法律に根拠あんの?どれどれ…」と、留め(とどめ)置いてみるイメージ覚えるといいですよ。

で、「一定の」の定義については「侵害留保説」に基づき「国民に義務を課したり、権利を侵害するような行政の活動だけについて法律の根拠を必要とする」

とするのが通説です。

法の一般原則

行政活動は、法律による行政の原理により制約を受けますが、さらに、他の法律の規定などでも、尊重すべき原則が存在します。これが法の一般原則です。

信義誠実の原則(信義則)

「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条2項)

これは民法の規定ですが、これは行政法でも重要な原則になります。信義則と行政法どちらを優先するのか??

判例:行政原理よりも信義則適用判例

租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、①「税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと」により、②「納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動した」ところ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、そのために③「納税者が経済的不利益を受けることになった」ものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて④「納税者の責めに帰すべき事由がない」かどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない。(最判昭62・10・30)

<概要>

違法な課税処分(行政の活動)が行われこれを信頼して国民が納税→その後違法な課税処分を行政側で否定し、さらに税金を納める旨の課税処分をすることができるか??

<判旨>法律による行政の原理よりも信義則を適用する

ただし、判例中①~④が要件が必要。

権利濫用の禁止

「権利の濫用は、これを許さない。」(民法1条3項)

これも民法の規定ですが、これも行政法でも重要な原則になります。

例えば、警察官(行政)の職権職務の範囲について規定した警察官職務執行法には、

この法律に規定する手段は、前項(職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定める)の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならない。(同法1条2項)

と規定されています。

判例:行政側の権利濫用を認めた「風営法判例」

判例:風営法判例(最判昭53.6.16)

<概要>

・風俗営業法(風営法)では、児童福祉施設のおおむね200m以内には、個室付浴場(要は〇キの風俗店)の営業をしてはならないという規制があった

・この規制を利用して個室付浴場の開業阻止のために、行政が児童遊園の設置認可をした。

<判旨>

本来、児童遊園は、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設(児童福祉法40条参照)なのであるから、児童遊園設置の認可申請、同認可処分もその趣旨に沿ってなされるべきものであって、前記のような、被告会社の個室付浴場の規制を主たる動機、目的とするa町のb児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社の個室付浴場営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない。

要は行政側の権利濫用なので違法だと「行政側の権利濫用を認めた判例」になります。

「風俗店を設置させないために、風営法を逆手にとって設置許可するなんて、本末転倒!

それによって風俗店を出店させないというのは、風俗店経営者側にとっては行政権の濫用に被害受けてるようなもの。

こんなものはダメだーーーー!行政、調子に乗るな!!!ということです。

平等原則

行政活動の際には、国民を合理的な理由もなく差別してはならないという原則であり、憲法14条を根拠とするものです。

行政庁は、何等いわれがなく特定の個人を差別的に取り扱いこれに不利益を及ぼす自由を有するものではなく、この意味においては、行政庁の裁量権には一定の限界があるものと解すべきである。(最判昭30・6・24)。

比例原則

行政の活動において、国民の権利や自由の制限の程度は、制限の必要性に比例しなければならないとするものです。

前で紹介した警察官職務執行法1条2項では、「この法律に規定する手段は、前項(職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定める)の目的のため必要な最小の限度において用いるべき」としていいます。

その他の原則

上記の他にも、国民主権の観点から行政の活動を国民に説明をすべきであるとする「説明責任の原則」、行政の活動のコストは最小限である必要性があるとする「効率性の原則」、憲法31条に刑事手続の適正手続の規定がありますが、行政の活動が手続的に適正でなければならないとする「適正手続の原則」などがあります。