この記事はについて行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

行政作用法の分類としては「行政立法」「行政計画」「行政契約」「行政指導」があります。

それぞれ詳しくみていきます。

行政立法

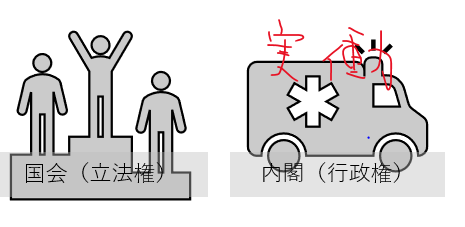

法律の制定行為は国会だけで行うものですが、

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

法改正は簡単にできないため、時代の流れに対応すべくその文言はアバウトに書かれています。

なぜアバウトなのかというと、実際に手足となって活動する実働部隊である「行政」が実際にはさらに細かいより現実に即した・実効的な法律を作ることもあるからです。

この法律に基づき活動をする行政機関がその詳細な部分や専門技術的な部分を定める、これを「行政立法」と呼びます。

例えば、憲法では、内閣に政令の制定権を認めている規定があります(憲法73条6号ただし書)。(現在では「行政基準」「行政準則」よ呼ばれる場合もある)

なお、行政書士試験では行政立法という名称で択一式が必ず出ます。

「命令」という表現で、行政手続の一般法である「行政手続法」に行政立法を制定する際のルールが規定されていいます。

行政計画

都市計画などのように一定の公の目的のために目標を設定して、そのための手段を提示するものです。前述の例では、法律が制定された後に、その法律に基づいて行政計画をするようになっていますが、法律を制定する前に、行政計画がなされることもあります。行政書士試験では、あまり出ません。

行政契約

行政行為は法律を根拠にして、国民個々に具体的な命令をするというイメージで捉えるとよいでしょう。それに対して行政契約とは、民法上の契約のように、契約当事者が原則として対等の立場で契約を成立させ、行政目標を達成するという作用です。民法上の契約と同じ内容だったら何も「行政契約」などという作用を研究する必要はないかと思われるかもしれませんが、行政の活動は公共性などが求められるため、若干の修正が必要となってきます。この若干の修正部分が行政書士試験で出題されます。なお、試験では毎年1問出題されるような頻出事項ではありません。

行政指導

行政指導という言葉は一般でも使われているものでその他「助言」「勧告」などの表現も使われています。行政指導は、ただのお願いごとであるため、これに国民が従わなくても、強制措置や罰則が課されることはありません。また、強制力がないため必ずしも法律の根拠が無くても行うことができます。行政指導については、行政立法と同様に、行政手続法に定義、行政指導をする際のルールなどが規定されているため、必ず試験で出ます。

緩やかな確保措置

伝統的な強制措置では、法律に基づく行政行為(命令)に従わないということで、例えば、強制執行や刑罰を科すことにより、直接的・間接的に行政目標を達成することになります。しかし、このような措置は、国民の権利や義務を脅かすことになるので、易々と実行することはできません。そこで、それ以外の緩やかな確保措置が執られるようになりました。

例えば、国民に違反行為があった場合にその違反者の氏名を公表して社会的な制裁をするとか、行政サービスの提供を拒否することなどがあります。