この記事はに行政手続法の定義総論・対象範囲・処分・行政指導・届出・命令について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

行政手続法とは?

行政手続法はある規定された行政上の手続きにおけるルールの規定です。

1条1項

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする

行政手続法の対象となる手続きは、

・処分(申請に対する処分・不利益処分)

・行政指導

・届出

・命令等

の4つです。

※行政計画・行政契約・行政調査は行政手続法の範囲外

・「透明性」→「行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること」です。

要は、処分(申請に対する処分・不利益処分)・行政指導・届出・命令に関してルールを規定することで、行政の暴走を防止する目的があります。

(つまり、行政手続法に従っていない処分・行政指導・届出・命令は「行政の暴走」であり、無効となる場合がある)

行政が「あいつ気に入らないから処分する」等と言う行政の暴走のような事態が発生しないよう、明確に行政手続法によって、

処分・行政指導・届出・命令についてルールを規定しているのです。

1条2項

処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

行政手続法が、「処分(申請に対する処分・不利益処分)」「行政指導」「届出」「命令等」の各種手続の一般法で、

特別法に別途定めがある場合には、特別法が優先されます。

ポイントメモ

特別法>一般法

ではこの「処分」「行政指導」「届出」「命令」について詳しくみていきます。

処分(申請に対する処分・不利益処分)とは?定義

処分:行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

どんな処分なのかを具体的に定義はしていませんが、

行政不服審査法・行政事件訴訟法等で登場する「処分」とほぼ同義で

「行政行為+公権力の行使にあたるような処分」くらいのイメージでOKです。

行政行為:行政庁が法律の定めに従って、一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為

そして、行政手続法では「申請に対する処分」と「不利益処分」の手続についてだけ規定しています。

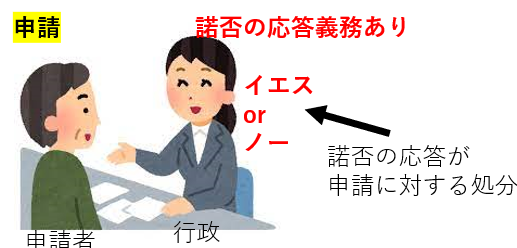

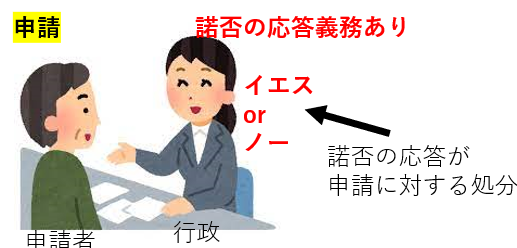

申請に対する処分の定義

2条3項

申請:法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます

許可や認可など行政庁に自分に対する利益を求める行為で、行政庁が「諾否の応答をすべきもの」です。

諾否の応答というのは「イエスorノーと答えるべき(いいのかダメなのか)」ということです。(諾=許諾。イエス!いいよ!・否=拒否。ノー!ダメ!)

この申請に対する諾否の応答が「処分」なのです。

「処分」というとマイナスイメージですが、申請に対する処分は行政庁の「イエス!」とか「ノー」という

諾否の応答行為そのものが「処分」なので、必ずしもマイナスとは限りません。

たとえば、Aさんが行政庁に営業許可を求め、行政庁が「いいよ」というのも「申請に対する許諾という(Aさんにとって利益のある)処分」なのです。

あるいは、「ダメ」というのも「申請に対する拒否という(Aさんにとって利益のない)処分」なのです。両方とも「申請に対する処分」なのです。

行政庁には、「諾否の応答」義務あるので、

行政庁は申請があった場合には、申請者に対し、きちんと応答をしなければなりません。(放置はダメということ)

※「請願」や「陳情」などの行政庁に諾否の応答義務がないものは「申請」ではない。

でるでるマーク!重要頻出

申請に対する諾否の応答が行政に義務付けられているもので、その「諾否の応答」が「申請に対する処分」です。

申請が認容(申請が通る・イエスの回答)→申請者にとってプラス

申請が拒否(申請が通らない・ノーの回答)→申請者にとってマイナス

いずれも「申請に対する処分」。申請者にとってプラスかマイナスかは関係なし。

よく勘違いしやすく、過去問でもひっかけで出てくるのが

「申請に対する処分が拒否されること=不利益処分」というひっかけです。

後述しますが「諾否の応答=申請に対する処分」であり「拒否されること=申請に対する処分の否のパターン」

というだけで「不利益処分ではない」ことは要注意です。不利益処分については後述しています。

不利益処分の定義

2条4号

不利益処分:不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分

不利益処分はまさに特定の人にとって「不利益な」処分のことで、マイナスイメージです。

行政が特定の者を名あて人として、不意にいきなりマイナスなことをしてくるイメージです。

(cf)

| 申請に対する処分 | 不利益処分 |

| 申請者が申請→行政が諾否の応答(申請に対する処分)

|

特定個人がいきなり不利益な処分を受ける

|

※行政行為という定義自体が若干幅広いため、この「不利益処分」も行政行為に該当します。

これは丸暗記しましょう。記述試験でも出ました。

不利益処分とは?と聞かれてすらすら出てくるように私は100回くらいボールペンでいらない用紙に書きなぐりました。

なお、「特定の者を名あて人として」なので、

特定の者を名あて人:×不特定多数 ×特定していない個人 〇特定の人(会社や組織等も)

たとえば、行政が「Aさんの営業許可を取り消します」というのは不利益処分です。

Aさんという特定の人を名指しして、直接に処分の相手方に許認可の取消しや停止等名あて人にとって不利益となる処分をしてきます。

これが不利益処分です。

なので、権利を付与するような「授益的処分」((利)益を授かる=プラス)は不利益処分には該当しません。

不利益処分というのはあくまでマイナスイメージで、行政のパワー部分発動の強制的な行為なのです。

不利益処分の例外・適用除外

ただし、次のいずれかに該当するものは不利益処分から除外されます。(以下の除外事項は「一見名あて人にとって、マイナスで不利益処分っぽいけど、不利益処分ではないパターン)です。

1.事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

2.申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

3.名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

4.許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

1.はいわゆる事実行為であり、行政上の強制執行や即時強制などが該当します。

2.は、さきほども申請に対する処分のところで述べた通り、

申請を拒否する処分は、許認可等の申請が拒否されたという点では不利益な処分と言えそうですが、

あくまで「申請に対する処分」であり、「不利益処分」ではないのは要注意です。こんがらがる人が多いので繰り返し書いておきます。

3.は、法律上、名あて人となるべき者の同意を前提として行われる処分、すなはち名あて人の同意なしに処分ができないので不利益処分ではありません。(要は、名あて人が同意しなければ処分されないので、不意に行政のパワーがさく裂する感じではない。)

4.は、例えば、営業許可取消処分でも、それが廃業届によるものであれば、不利益処分とする必要がないことから除外されています。

| 申請に対する処分 | 不利益処分 |

| 申請者が申請→行政が諾否の応答(申請に対する処分)

|

特定個人がいきなり不利益な処分を受ける

|

同じ「処分」と言う表記でもまったく別モノのこの2つが「行政手続法」に規定されているのです。

行政指導とは?定義

行政指導:行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの(2条6号)。

行政指導は行政行為のような権力的なものではなく、従わなくても法的拘束力はないです。

これが処分との大きな違いです。処分には該当しないのです。

原則、行政指導=軽いもの とイメージしておきましょう。

従わなくても法的拘束力はないのです。

行政指導は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において行われるものであるため、当該機関を設置する法律の根拠が必要となります。

したがって、法律の根拠なく行政指導を行った場合には、違法な行政指導となります。

そして、一定の行政目的を実現するため「特定の者」に一定の作為又は不作為を求めるものであるため、国民一般を対象とする勧告などは、本法の行政指導ではありません。

届出

届出:行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)(2条7号)

ちなみに、届出には、行政庁の諾否の応答の義務がないです。

先ほど述べた「申請」とはこの点で異なります。

法令の根拠が必要です。

法令で「~の行為をしようとする場合には、その旨を届け出なければならない。」と規定されているものは、

届出なければなりません。

申請と届出のちがいを比較

| 申請 | 届出 |

法令に基づいて自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、行政庁の諾否の応答義務があるもの。 |

行政庁に一定の事項の通知をする行為であって、当該通知をすることが法令により直接義務付けされるものであって、行政庁の諾否の応答義務がないもの。 |

届出の完了は「到達主義」事務所に到達したら届出完了

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、

当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする(37条)。

届出の完了は、

・届出書の記載事項に不備がない、形式上の要件に適合している(要は届出の内容が合っている)

かつ

・行政機関の事務所に到達する

これを満たせば「届け出の義務を完了した」となるということです。

不備なく事務所に到達さえしていれば、行政機関が受理するしないにかかわらず、

届け出義務は果たされたことになる!という点を理解しておきましょう!

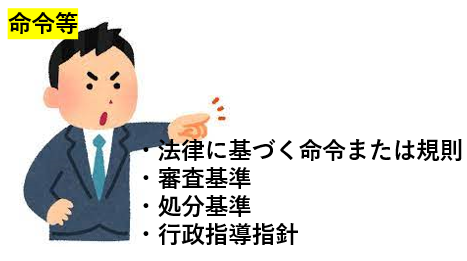

命令等

命令等:内閣又は行政機関が定める、次に掲げるもの(2条8号)。

1.法律に基づく命令(一部の「告示」も含む)又は規則

2.審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう)

3.処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう)

4.行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう)

・「命令」:行政立法のこと。

・「法律に基づく命令」:政令、府令、省令、外局規則などの「法規命令」です。(「告示」については「処分の要件を定める告示」に限定)

・「規則」:地方公共団体の長などが独自に制定する規則など。

・2.「審査基準」3.「処分基準」4.「行政指導指針」は「行政規則」に分類。

・「審査基準」:「申請に対する処分」をする際の基準。(申請を許諾するか拒否するかどうかの基準)

・「処分基準」:「不利益処分」をする際の基準。(不利益処分をするかどうかの基準)

・「行政指導指針」:同一の行政目的を実現するため「一定の条件に該当する複数の者」に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に「共通してその内容となるべき事項」。(行政指導は通常”特定の者”ですが、複数の者に同一の行政目的を達成するために行う行政指導の概要・ルールを定めた”行政指導指針”を作成し行います)

まとめ:行政手続法総論

| 申請に対する処分 | 法令に基づき、許認可等を求める行為に対して行政庁が諾否の応答(処分)をする |

| 不利益処分 | 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分 |

| 行政指導 | 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの |

| 届出 | 申請に該当するものを除いた行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの |

| 命令等 | 内閣又は行政機関が定める、法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針 |