この記事は「特許」と「許可」その違いについて行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

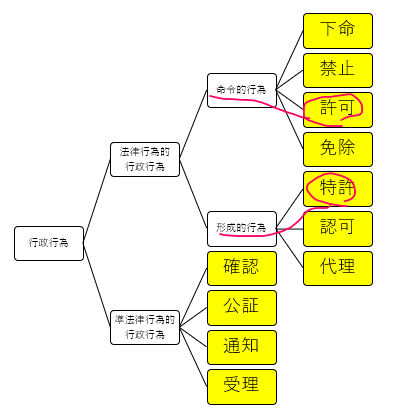

命令的行為の「許可」・形成的行為の「特許」の全体像をまず把握

特許と許可の違いは結構頻出なのですが、いまいち理解しづらい箇所でもあります。

そのためまず「許可」とはそもそも何なのか?「特許」とはそもそも何なのか?の

全体像から説明しますね。

復習

| 意味(イメージ) | 具体例 | |

| 下命 | 作為を命じる(やれよ!ってこと) | 課税処分 |

| 禁止 | 不作為を命じる(やるなよ!ってこと) | 通行禁止 |

| 許可 | 禁止を解除する(やっていいよ!ってこと) | 運転免除の付与 |

| 免除 | 下命を解除する(やらんでいいよ!ってこと) | 納税義務の免除 |

| 特許 | 新たな権利を付与(お前のこの権利を新たに授けよう!) | 外国人の帰化(日本国籍なし→日本国籍あり) |

| 認可 | 私人の行為を補充して行為を完成させる(お墨付き与えるよ!) | 土地改良区設置の認可 |

| 代理 | 別の行政主体が代わってする(君に代わってぼくがやるよ!) | 土地収用裁決 |

行政行為の法律的行政行為は、「命令的行為」と「形成的行為」に分類できます。

命令的行為:公共の利益のために国民に一定の行為をする義務を命じたり、既に課されている義務を解除する行為(すでにあるものを変動させる)

形成的行為:国民が元々有していない権利を付与したり、奪ったりする行為(ないものを変動させる)

法律的行政行為のほうが準よりも「より法的効果がわかりやすいもの」というイメージです。

命令的行為は「本当は国民がやろうと思えばできるもの・やらなくてもいいものを、やっちゃダメ!とかやっていい!等と変動させる」行為のことです。

一方、

形成的行為は「国民が元々は有していないものをつけたり奪ったり変動させる」行為のことです。

その中でも行政書士試験では、命令的行為の「許可」「確認」/形成的行為の「特許」「認可」を覚えておく必要があります。

なんとなくイメージできますかね??それぞれ詳しく見ていきますのでよりイメージを深めましょう。

命令的行為「許可」「確認」とは?

「許可」「確認」についてですが、行政行為の命令的行為に分類されます。

「命令的行為」は、公共の利益のために国民に一定の行為をする義務を命じたり、既に課されている義務を解除する行為をいいます。

要は本来自由である国民の権利義務に関して「お前はOK、お前はだめ」と言うような行為なので「命令的」ですよね。

この中でも覚えておくべきものは「許可」「確認」です。

「許可」について

「許可」とは、一般的な禁止を特定の場合に解除することをいいます。でもその一般的な禁止というのは実はやろうと思えばできるものなのです。

でも「禁止にしている」のです。それをある一定の条件を満たせば「いいよ!」と禁止を解除してあげるのです。これを「許可」と言います。

たとえば「運転免許の付与」は代表的な許可の事例になります。

正直な話、車なんて免許がなくても運転しようと思えばできますよね?アクセルとブレーキ・基本動作さえわかれば車の運転は正直やろうと思えば小学生でもできるわけです。

でも「車の運転免許は18歳以上かつ・運転免許試験に受かった人で運転免許を交付されてる人しかダメ!=と言う禁止」を設定しているわけですよ。

そして運転免許を交付することで「禁止を解除」するわけです。

ちなみに、この「許可」を代表とした命令的行為は、本来国民が自由に行うことができることをいったん規制するという性質であるため、この規制に違反した行為をしても、原則としてその行為が無効となることはありません。

え?どういうこと?と思った方のために例を出すと、

食品衛生法に基づく飲食店の営業は本来誰でもできるはずですが、「許可」を取得しないと営業ができないですよね?

正直「食べ物を作って値段を書いて出す」って誰でもやろうと思えばできるじゃないですか。でもいったんそれは禁止にしているのですよ。

そして「許可」を取得した者だけが飲食業をできるとしていますよね?飲食店の営業許可証がないと「営業しちゃいけない」ことにしているわけです。法律で。

やろうと思えばできることを。

そして、営業許可を受けずに飲食店営業行為を行った場合には、無許可営業として罰則を受けることはありますが、

その営業行為自体が無効になるわけではないのです。

これには重要判例があって「食肉販売業の許可を受けていない事業者が食肉販売をしていて、それがバレて罰則を受けたものの、食肉の取引自体は当然に無効になるわけではない!」という判例です。

本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。最判昭35.3.18

「許可」は、一般的な禁止の解除であるため、許可を与える際には行政庁の裁量の幅は狭いことになります。

なぜなら本当は国民ができることを禁止にしていて解除するわけですから、運転免許でもそうですが「何点以上なら合格」等

明確な基準がある場合が多いので「行政庁が難しい判断をさしはさむ余地は少ない」ですよね?つまり裁量が少ないってことです。

「確認」について

「確認」とは、「許可」よりもさらに杓子定規的だというイメージでとらえておきましょう。

なにせ「確認」ですからね。「あ、はい!!これね!(と確認)」というイメージです。

「確認」は「許可」に比べるとさらに行政庁の裁量の幅が狭い(裁量の余地はほとんどないといってもよいでしょう。)という性質を有しています。

例えば、建物を建築する際には、建築基準法に基づいて建築主事による建築確認という手続を必要とします。この建築確認の性質について、以下の最高裁判例は、裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものと解しています。

建築主事が当該確認申請について行う確認処分自体は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものと解するのが相当であるから、審査の結果、適合又は不適合の確認が得られ、法93条所定の消防長等の同意も得られるなど処分要件を具備するに至つた場合には、建築主事としては速やかに確認処分を行う義務があるものといわなければならない。判例 最判昭60・7・16

ポイントメモ

・許可と確認は杓子定規

・

形成的行為「特許」「認可」とは?

「特許」「認可」についてですが、行政行為の命令的行為に分類されます。

「形成的行為」は、国民がもともと有していない権利を付与したりその権利を奪ったりする行為をいい「命令的行為」に比べ行政庁の裁量が広いことが特徴です。

「特許」について

「特許」とは、本来は国民が有しない権利などを、特定の人のために新たに設定する行為をいいます。

さきほどの「許可」は「やろうと思えばできることをできないことにしてOKを出す」でしたが、

特許の場合は「やろうと思ってもできない、あるいはそもそもないものを、その人だけあることにする」ということです。

要は「あなただけ特別に許そう!」ということで「特許」なんです。

例えば、公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許は、本来国民が自由にできない海や川などの埋立事業を特別に与えようというものです。

あるいは、外国人の帰化も特許です。

外国人はそもそも日本国籍がないわけです。しかし一定の条件を満たせば「日本国籍をあなたにだけあげよう」ということですね。

「ないものをあなただけ、あることにする」。まさに「特許」行為ですよね。

そして、「特許」を受けずに行為を行った場合は、そもそも特許を受けなければその行為を行うことができないので、当該行為は無効であると解されます。

(ちなみに許可の場合は…→さっきも書いた通り、許可を受けずに行った行為も無効にはならない!でしたね)

ポイントメモ

許可の場合→許可を受けずに行った行為は無効ではない(だって元々やろうとおもえばできるんだもの)

特許の場合→特許を受けずに行った行為は無効になる(ないんだから、そもそも。ないけどあなただけ特別にある!というのが特許なのだから、

その特許を受けずに行った行為は無効に決まってます。)

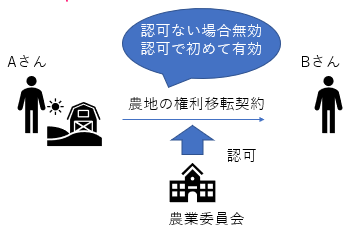

「認可」について

「認可」とは、私人間の法律行為(契約等)を補充しその法律上の効果を完成させる行為です。

例えば、農地法では、農地の売買をする際には農業委員会の許可が必要となります。この場合の許可がここでの「認可」の意味です。

「認可」は、私人間の契約などを補充して、完成させる行為であるため、認可を受けずに、農地の売買をしても、その契約は無効になります。

と思うかもしれませんが、農地法では「農業委員会の許可がないと無効」と規定されているので「認可」になるわけですね。

ポイントメモ

・表記上は「許可」でも、行政行為には「許可」「特許」「認可」があり、必ず区別しなければならない。

| 許可 | 確認 | 特許 | 認可 | |

| 意味 | 禁止を解除 | 見るだけ | 個人に「新たに」権利を付与 | 私人間の法律行為の補充 |

| これがない法律行為は | 有効 | 有効 | 無効 | 無効 |

| 行政裁量は | 狭い | 激狭い | 広い | 広い |