この記事は「違法な行政行為/取り消しと撤回」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

違法な行政行為

違法な行政行為はもちろん是正されるべきですが行政行為には「公定力」があるためいったんは一応有効なものとして取り扱い、権限のある行政機関や裁判所により取消しされることによってはじめて、その効力が否定されます。

行政行為はジャイアン。4つのものすごいパワー

しかし、この重大かつ明白な瑕疵がある場合(もうどう考えてもめちゃくちゃな場合)には、公定力が生じず無効と判断されることがあります。(↑公定力の記事をチェック)

行政行為が違法の場合→取消訴訟によってその違法性の判断をすることになります。

行政行為が無効の場合→行政行為が無効であることを前提として民事訴訟などを提起できるだけでなく、行政事件訴訟法に規定する無効等確認の訴えを提起することも可能です。

取消訴訟は原則として6か月以内に提起しなければならないという出訴期間の定めがありますが、無効等確認の訴えはそのような制約はありません。

違法な場合は行政行為の「不可争力」があるため一定期間を経過すると国民から訴えることができなくなるので

たとえば取消訴訟であれば(のちに学習します)、6か月以内に訴訟提起しなければなりません!

でもそもそも無効の場合、「あまりにおかしい」ので不可争力すら無効、つまり「最初から存在しないのと同じ」なので

当然「公定力」も「不可争力」も否定されるので「いつでも訴えてOK」となるだけの話です。

取消原因と無効原因

違法な行政行為に「取消原因があるのか無効原因があるのか」の判断基準は法律に規定がありません。

判例では、

・行政行為に内在する瑕疵が重大な法規違反をしており、かつ、瑕疵の存在が外観上明白である場合に無効となる(重大明白説。最判昭36・3・7)。

この「明白性」について、外観上一見して瑕疵が明白でなければ「無効」とは認められないとされています(外観上一見明白説。最判昭36・3・7)。

とはいえ、判例の中には、瑕疵の「重大性」のみを理由として、無効であるとの判断をしているものもあります(最判昭48・4・26)。

これは、第三者の保護の必要性がない等の要件を満たすことにより「明白性」という要件を満たさなくても無効と認めようというものです。

行政行為の瑕疵の取り扱いの例外:瑕疵の治癒・違法行為の転換・違法性の継承

ここからは行政行為に瑕疵があったとしても、必ずしも取消されない場合があるという話です。

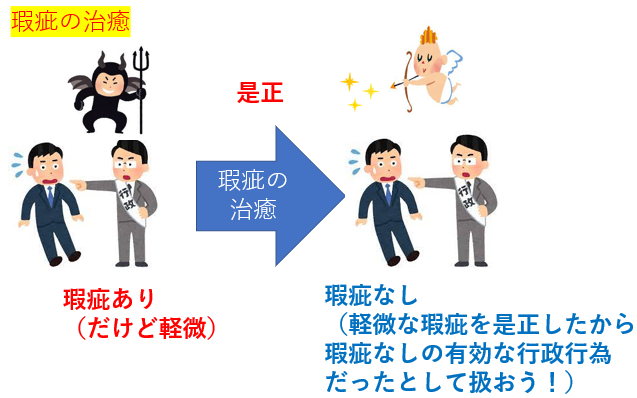

瑕疵の治癒

相手方や第三者の利益や法的安定性などを考慮して行政行為が維持されることが望ましい場合と考えられる場合です。

そこで出てくる概念が、瑕疵の治癒、違法行為の転換です。

「瑕疵の治癒」とは「瑕疵がある行政行為ですが軽微なものなので後で取り消してしまうよりは是正をすることによりその効力を維持しよう」という考えです。

判例:農地買収処分の瑕疵の治癒→認める

農地買収計画に対して、異議・訴願の提起があったにもかかわらず、これに対する決定・裁決を経ずに、その後の手続を進行させた場合、当該買収処分は無効となるわけではなく、事後に決定・裁決を行った場合には、これにより、当該農地買収計画の瑕疵は治癒されたことになる(最判昭36・7・14)。

判例:法人税課税処分の瑕疵の治癒→認めない

法人税の申告について青色申告の承認を受けた法人が、確定申告をし、税務署長から理由付記の不備がある増額更正を受け、後日これに対する審査請求による裁決で増額更正の具体的根拠が示された場合には、当該増額更正処分の瑕疵の治癒がなされたことにならない(最判昭47・12・5)。

違法行為の転換

「違法行為の転換」とは「瑕疵ある行政行為を別の行政行為としてみた場合に、それが有効であると扱っておこう」という考えです。

判例:農地買収処分→違法行為の転換認められる

農地買収処分について、自作農創設特別措置法施行令43条により定めた農地買収計画は違法となるが、同法施行令45条を適用すると当該農地買収計画が適法であるとする違法行為の転換は認められる(最大判昭29・7・9)。

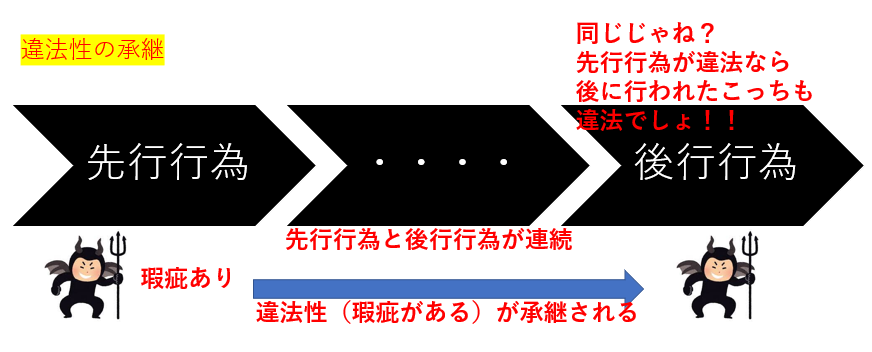

違法性の承継

数個の行政行為が連続して行われている場合、先行行為と後行行為が連続して行われ、結合して一つの効果の実現をめざし、これを完成させるという場合に、先行行為の違法性が後行行為に承継されるという考え方もあります。

先行行為である農地買収計画と後行行為である農地買収処分については、農地買収計画が農地買収処分の準備行為として行われ、両者が共通した目的を有し、結合して一つの効果が生ずる場合には、違法性の承継が認められる(最判昭25・9・15)。

これらの違法な行政行為は当然、行政庁等が「取消し」することがあります。

それは↓にて解説しています。