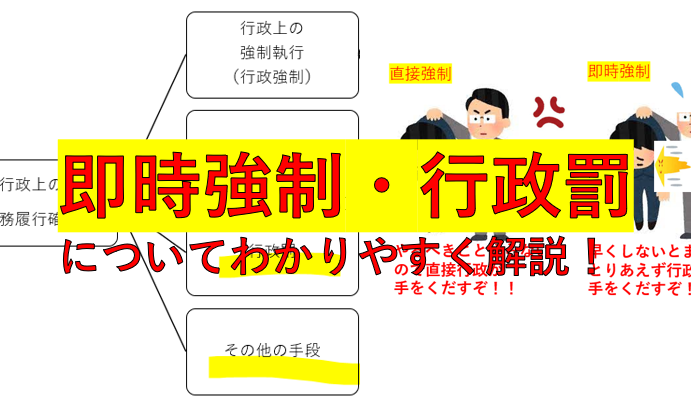

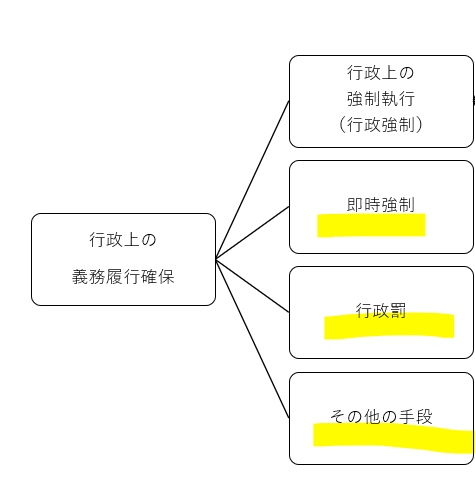

この記事は「行政上の義務履行確保」における「”強制執行(行政強制)以外”の強制手段=即時強制・行政罰等」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

行政上の強制執行についてはこちら↓

即時強制

即時強制とは、義務の履行を目的とせず、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用のことです。

直接に、国民の身体・財産に対して実力を加えるので、法律上の根拠が必要となります。

例:

警察官(行政)の泥酔者の保護(警察官職務執行法に基づく)

消防士による火事の消火活動(消防法に基づく)

「即時」という文字通り「急に必要だから強制する」のです。

たとえば、警察官による泥酔者の保護は、そのまま道路上に泥酔者を放置していると非常に危険なので、

「すみやかに泥酔者を保護する必要性がある」ので「泥酔者のからだに触って移動させる(直接実力を行使する)」

わけですね。

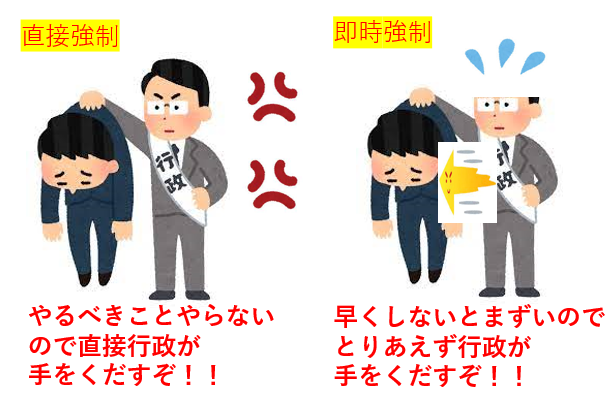

即時強制と直接強制の比較

即時強制と似た用語に「直接強制」がありますが、似て非なるものなのでしっかりと違いをここで整理しておきます。

| 意味 | 義務履行 | 共通項 | |

| 即時強制 | 義務の履行を目的とせず、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用 | 目的としない | 私人の身体又は財産に実力を加える点 |

| 直接強制 | 行政上の義務の不履行がある場合に、義務者の身体又は財産に直接実力行使をして、義務が履行されたのと同一の状態を実現するもののうち、代執行を除いたもののこと | 目的とする | 私人の身体又は財産に実力を加える点 |

即時強制も直接強制も「私人の身体又は財産に実力を加える点」では同じですが、

即時強制の場合は「義務履行をさせることを目的としない」のが直接強制と異なります。

また、私人の身体又は財産に実力を加え行政上必要な状態を実現する作用を規定した法律のほとんどは即時強制に分類されますが、

直接強制は現状「成田新法」に規定されているのみになります。

直接強制はパワー感。「おい、ちゃんとやることやれや!!!!!やらんとキレるぞ!!!おい!!」

直接対象者やその財産に実力行使して義務履行させるぞ!!!(でも強すぎるので成田新法しか規定ない・・・)」というイメージ。

行政罰

行政罰とは、行政上の義務の不履行があった場合にその制裁として科されるもので、

「行政刑罰」と「行政上の秩序罰」の2種類があります。

・行政刑罰:刑法に定める刑名がある行政刑罰

・行政上の秩序罰:比較的軽微な行政法規違反に対して科される金銭的制裁

それぞれ詳しく見ていきます。

行政刑罰

行政刑罰は、刑法に刑名がある懲役・禁錮・罰金・勾留・科料などを科すものなので、原則刑法が適用され、

裁判所において刑事訴訟法の定める手続によって刑が科されます。

細かい知識

行政刑罰の対象であっても、違反者が大量に発生するような事案の場合、そのすべてを起訴し刑罰を科すことは非常に困難な場合があります。(たとえば「交通違反」なんかはそうです。

日本中で毎日たくさんの交通違反が起こってますよね?)

その代替措置として、行政刑罰を刑罰的な処理をしない仕組みが採用されている場合があります(ダイバージョン(非刑罰的処理)という(覚えなくていい))

例えば、道路交通法に規定する交通反則金制度がそうです。

交通違反をした人は、本当は行政刑罰として刑事訴訟法に基づき公訴されるはずなのですが、

反則金制度を制度的に代替措置として設けて、

違反者が反則行為に対する反則金の納付をすれば公訴されないことになります。

なので交通違反の際の反則金をずっと支払わないと逮捕されるのは「代替措置である反則金を払わないんだったら、

通常通り公訴して裁判するぞ」ってことだからです。(でもほとんどの人は反則金を払うので、行政のひっ迫が起こらないわけですね)

行政上の秩序罰

行政上の秩序罰は、比較的軽微な行政法規違反に対して科される金銭的制裁で、

・国の場合(法律違反の場合)→非訟事件手続法に基づいて地方裁判所において検察官が「過料」を科す。

・普通地方公共団体の場合(条例・規則違反の場合)→地方自治法に基づき、長が(行政行為として)「過料」を科す。

「科料」は「刑罰」で、「過料」は刑罰ではない「秩序罰」なので意味の違いをおさえておきましょう!

※非訟事件手続法:「過料」に関する裁判を行う場合の根拠法

| 罰の種類 | 手続き | |

| 行政刑罰 | 懲役・禁錮・罰金・勾留・科料 | 刑事訴訟法により裁判所が科す |

| 行政上の秩序罰 | 過料(※刑罰ではない。科料とは違うので注意) | 国(法律違反)→非訟手続法により裁判所が科す 地方(条例規則違反)→地方自治法により長が科す |

行政罰と他の罰の併科は可能

行政刑罰と行政上の秩序罰は同じ「行政罰」ですが、

その目的・要件・手段を異にしているので併科可能とするのが判例です。

要は、二重処罰の禁止には抵触しないということです。

判例:最判昭39・6・5

正当な理由なく証言拒絶をした証人Aが、刑事訴訟法第160条1項「証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。」という規定に基づき、過料を科せられた。

その後、同法第161条「正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」という規定に基づき、起訴された。

これは、二重処罰にあたるのではないか??

罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げない(併科できる)と解すべきである。(最判昭39・6・5)

過料と罰金は二重処罰にあたらず、併科OKとしているのです。

行政罰と行政上の強制執行の併科は可能

行政罰と行政上の強制執行も、その目的を異にするので、同一の義務違反に対し併科可能であるとされました。

「行政罰(行政刑罰と秩序罰)」と「行政上の強制執行(代執行とか)」も併科OK!」と覚えておきましょう!

その他の行政上の義務履行確保

行政上の強制執行・即時強制・行政調査以外のその他の行政上の義務履行確保の手段を最後に書いておきます。(あまり出ませんが一応書いておきます。)

これらは、法律に根拠がなければすることができません。

課徴金

課徴金とは、違法行為などにより、法が予定しないような利得を得た場合に、その利益を国庫に納入させるものです。独占禁止法や金融商品取引法などでは、この課徴金の制度について規定されています。

※課徴金の賦課と刑事罰も併科OK

行政サービスの拒否

行政サービスの拒否をすることにより、一定の義務の履行を確保するというものです。

たとえば、上水道の供給、下水道処理などが多いです。

給水契約拒否適法判例(最判平11・1・21)

・水道事業を経営する町(行政)が、マンション分譲業者からの420戸分の給水契約の申込みを拒否(行政サービスの拒否)

・町は人口増加中の人工過密都市であり、認可を受けた水源だけでは現在必要な給水量に足りず、このまま新規の給水申込みに応じていると、近い将来深刻な水不足になることが予測されていた

・新しい給水申込みのうち、需要量が特に大きいマンション分譲業者の給水契約を拒否することは、急激な水道水の需要の増加を抑えるためのやむを得ない措置で、その措置には水道法15条1項の「正当の理由」がある→適法

cf.「市の宅地開発指導要綱(行政指導)を順守させるためだけの場合は、「行政サービスの提供を拒否する正当な理由とはならない」と判示(最判平元・11・8)。

氏名等公表制度

義務の履行をしない人・会社名や住所・所在地などを公表することにより、義務の履行の確保を図ろうとするものです。

「義務を履行しないので公表します!公表やめてほしかったら義務履行しなさい」という直接的な意味もあります。

まとめ:即時強制と行政罰がとくに大事!

でるでるマーク!重要頻出

即時強制は直接強制とセットで、

行政罰は行政刑罰・秩序罰のちがい、誰が科すか準拠法も併せてマスターしておきましょう!

・即時強制

直接強制との違いと合わせて覚えておく!

| 意味 | 義務履行 | 共通項 | |

| 即時強制 | 義務の履行を目的とせず、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用 | 目的としない | 私人の身体又は財産に実力を加える点 |

| 直接強制 | 行政上の義務の不履行がある場合に、義務者の身体又は財産に直接実力行使をして、義務が履行されたのと同一の状態を実現するもののうち、代執行を除いたもののこと | 目的とする | 私人の身体又は財産に実力を加える点 |

・行政罰=行政刑罰+行政上の秩序罰

| 罰の種類 | 手続き | |

| 行政刑罰 | 懲役・禁錮・罰金・勾留・科料 | 刑事訴訟法により裁判所が科す |

| 行政上の秩序罰 | 過料(※刑罰ではない。科料とは違うので注意) | 国(法律違反)→非訟手続法により裁判所が科す 地方(条例規則違反)→地方自治法により長が科す |

ここはめちゃくちゃ試験に出ますので、きちんと何度も読み返してマスターしましょう!

行政上の強制執行についてはこちら↓