この記事は「債権の種類」について行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

特定物債権

特定物債権とは「特定物の引渡しを目的とする債権」です。

文字通り「特定したモノの引き渡し」を目的とする債権です。

わかりにくいと思いますので、図解します↓

特定物債権とは「特定物の引き渡しを目的とする債権」なので、

「特定物を引き渡して!」と言う側の債権なので、債権者は多くの場合買い手になりますね。

引き渡す側は(この場合おもちゃ屋さん)は債務者になりますね。

そして「特定物」というのは「おもちゃ屋さんにあるいろんなおもちゃの中の、いろんなロボットの中の”このロボット”」と

特定したものになります。物を買う際はだいたい「これ、下さい」と指定しますよね。その「これ」が「特定」になります。

なので「金銭債権」の話になると「金銭を貸す側」の話が中心ですし、

この「特定物債権」の話だと「特定物を引き渡してもらう側」つまり「お客さん側」の話が中心になります。

「債権」「債務」はこのあたりがこんがらがってしまう人もいるかと思いますが、

債権:それを求める側(権利)

債務:それを求め「られる」側(義務)

ときっちり意識して学習を進めましょう。

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は(お店側の話)その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければなりません(400条)。(この義務を「善管注意義務」と言います)

※善管注意義務より軽減された注意義務→「自己の財産に対するのと同一の注意義務」(「自己のためにするのと同一の注意義務」「自己の財産におけるのと同一の注意義務」と言う表現もある)

原則:善良な管理者の注意義務(善管注意義務)

例外:自己の財産に対するのと同一の注意義務

特定物債権は誰かにとってはその債務になるのです。

「特定物を引き渡してもらう債権」は「買い手側」が持っている。

つまり「特定物を引き渡す債務」は「お店側」が持っていることになります。

債権債務は文字だけでとらえていると頭が混乱する人もいますが、

「誰かにとっての債権は相手方にとっての債務」と意識するとわかりやすいでしょう。

種類債権(不特定物債権)

ビールや米のように、同種類の物が多数存在する場合にその物を種類物といいます。

例:鉛筆1ダース、米20キログラム、(他にもいっぱいある規制品の)、ロボットのおもちゃ(中古品等ではなく新品でこれ!と特定しなけばどれも同じような商品)etc

一定の種類の物を一定量給付することを目的とする債権を種類債権といいます。

特定物が特定される前の状態のモノのことです。種類物とも不特定物とも言います。(両方覚えておきましょう。試験ではどちらの表記で出るかわかりません。)

また、債権の目的物を種類のみで指定した場合(種類債権)において、法律行為の性質又は当事者の意思によって品質を定めることができないときは、債務者は、「中等の品質」を有する物を給付しなければならないとされています(401条1項)。

というのは、「米20キロください!」とお店(債務者)に言った場合などです(自分(客)が債権者)。

このような場合「中等の品質」を有するものを給付しなければならないですよ!というお店側(債務者側)のルールがあります。

最高品質のものを提供するのは自由ですが、品質の悪いものを提供してはいけません。

逆にいうと、最高品質のものを提供しなければならない義務もありません。

種類債権の特定

種類債権は、給付の目的物が抽象的に決められているにすぎないため、実際履行するにあたり、

必ず種類債権を特定します。

なぜなら、たとえば債務者(お店)が米10キロを配達したところ、債権者(客・買い手)が外出していたため債務者が持ち帰ることになり、途中で米を道にばらまいて滅失したとします。

その際、種類債権が特定していないとするならば、世の中に何億キロと存在する同じ種類の米が世の中に存在する限り、債務者はこれを調達して提供する義務があることになるからです。

(抽象的なままである種類物のままだと、滅失した米が引き渡す米なのか、それ以外の米が引き渡す米なのか証明できない)

種類債権には、一定の範囲に制限されるものがあります。例えば、「この倉庫にあるビール1ダース」を指定日に配達してもらいたいという場合、世の中に同じ種類のビールが存在しても「この倉庫にあるビール」に限定されるため、例えば地震によって「この倉庫にあるビール」が全損した場合には、給付は不能となります。このような種類債権を「制限種類債権」(限定種類債権)といいます。

「制限種類債権」は、その制限内の物のすべてが滅失したときは履行不能となります。

特定の時期(タイミング)持参債務・取立債務・送付債務によって異なる

種類債権の特定する時期は「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき」です。(民法401条2項前段)。

「持参債務」「取り立て債務」「送付債務」

そしてこの「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了する」というのはその債務の種類によって異なります。

おもに「持参債務」「取り立て債務」「送付債務」があります。

| 持参債務 | 債務者が債権者の住所に持参して引き渡すべき債務 |

| 取立債務 | 債権者が債務者の住所に来て目的物を取り立てて履行を受けるべき債務 |

| 送付債務 | 債権者や債務者の住所等以外の場所(第三地)に目的物を送付する債務 |

「持参」「取立」「送付」は何を指しているかというと「目的物」のことです。

なので、

〇持参債務:目的物を持参する債務

→持参できるのは目的物を持っている債務者(店)。債権者が債権者側(客)に持っていく債務

〇取立債務:目的物を取立する債務

→目的物を欲しがっているのは債権者(客)。債権者が債務者側に(店)に取立てにいく債務

〇送付債務:目的物を送付する債務→目的物を送付するのは債権者(店)ですよね。

→目的物を送付するのは債務者(店)。債務者が債権者(客)に送付する債務

「持参債務」「取り立て債務」「送付債務」それぞれの「特定」の時期

| 持参債務 | 債務者が目的物を取り分けて、債権者の住所に持参し、現実に提供したときに特定 |

| 取立債務 | 債務者が目的物を取り分けて、債権者に引き渡すことができる状態にしておき、かつ債権者に通知したときに特定 |

| 送付債務 | ・第三地が履行場所に指定されているときは、持参債務と同様に、履行地に目的物を送付し、そこで提供した時に特定 ・債務者が債権者の依頼により、好意で第三地に送付するときは、発送した時に特定 |

※「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」にも、種類債権は特定(401条2項後段)。

客「はい、それでお願いします!」

こういう流れよくありません???

たとえばコンビニでタバコを買う際、

同じ銘柄のタバコが何種類もありますが、

客「タバコの〇〇ください」

店員「これで?(指さして)」

客「はい」

こんな流れとか。

これらが「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」で、

種類債権が特定されるのです。

種類債権が特定する前に目的物が滅失した場合、債務者は同じ種類の物を調達して債権者に提供する義務を負います。

特定の効果

種類債権が特定すると、次の効果が生じます。

・債務者は、引渡しまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない(400条)。

・以後、特定した物が債権の目的物となる(401条2項)。

・不特定物(種類物)の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転する(最判昭35・6・24)。

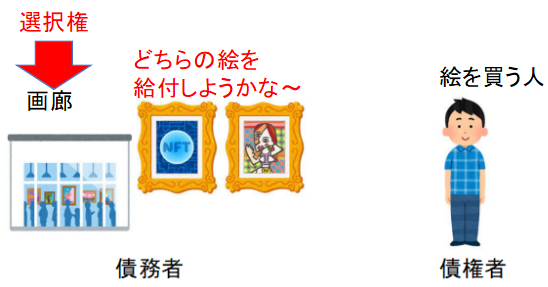

選択債権

選択債権とは

選択債権とは、数個の給付の中からの選択によって内容が定まる債権をいいます(406条)。

例えば、画廊(債務者)が2個の絵のどちらかを給付するという債権を債権者(買う人)が

持っているような状態の場合です。

他には贈与契約等でもこの選択債権はありえます。

「私のジャケットかズボンかどちらかをあげるよ」(あげるといった側が債務者・もらう側が債権者)

も選択債権ですね。

選択権者

選択債権における選択権は、原則「債務者」にあります(406条)。

「私のジャケットかズボンかどちらかをあげるよ」(あげるといった側が債務者・もらう側が債権者)

もの選択債権の場合、どちらをあげるかは債務者が決めるものだと思いませんか??

そういうイメージで覚えておくといいでしょう。

ただし、債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転します(408条)。

選択権の行使は相手方に対する意思表示により行います(407条1項)。

細かい知識

・選択権の行使は、選択権者の一方的な意思表示によって給付の内容が確定。

・ただし、選択の意思表示をしたときは、相手方の承諾がなければ撤回することはできない(407条2項)。

第三者の選択権

選択債権において、選択権が第三者にある場合、第三者が選択をすべき場合には、その選択は、その第三者が債権者又は債務者に対する意思表示により行います(409条1項)。ただし、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、原則どおり、「債務者」に移転します(409条2項)。

選択債権と残存

※債権の目的である給付の中に不能のものがある場合でも、その債権はその残存する給付に限定されないのが原則(不能となった給付を選択した場合、履行不能による契約解除ができます)。

※その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在することになります(410条)。

だとしても、選択権を持っている人は「残っているほうからしか選べない」ということにはならない!ということ。

ただし、選択権を持っている人の過失によって目的物がなくなってしまった場合は残存するほうから選ぶことになります。

選択の効力

選択は、原則として、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生じます(遡及効。411条本文)。ただし、第三者の権利を害することはできません(411条ただし書)。

※第三者の権利を侵害できないとなっても不動産の場合は対抗要件優先

重要事項まとめ

種類債権はそんなに出ません。特定物債権・種類債権・持参債務・取立債務・送付債務についてしっかりと理解しておきましょう。

特定物債権

・債務者は引き渡すまで善管注意義務で目的物を保管

種類債権(不特定物債権)

・債務者は種類物を特定するまでは「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で目的物を保管

・特定するまでに種類物を滅失した場合「無限の調達義務」を負う。(特定するまではなくしたら同じ種類のものを再調達して用意しないといけない)

・特定したら、特定物債権と同じようになる

・引き渡すまで善管注意義務

・種類物が特定されたら所有権が債権者側に移転する

特定の時期(タイミング)持参債務・取立債務・送付債務によって異なる

・種類債権の特定する時期は「債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき」(民法401条2項前段)。

| 持参債務 | 債務者が債権者の住所に持参して引き渡すべき債務 |

| 取立債務 | 債権者が債務者の住所に来て目的物を取り立てて履行を受けるべき債務 |

| 送付債務 | 債権者や債務者の住所等以外の場所(第三地)に目的物を送付する債務 |

| 持参債務 | 債務者が目的物を取り分けて、債権者の住所に持参し、現実に提供したときに特定 |

| 取立債務 | 債務者が目的物を取り分けて、債権者に引き渡すことができる状態にしておき、かつ債権者に通知したときに特定 |

| 送付債務 | ・第三地が履行場所に指定されているときは、持参債務と同様に、履行地に目的物を送付し、そこで提供した時に特定 ・債務者が債権者の依頼により、好意で第三地に送付するときは、発送した時に特定 |

※「債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき」にも、種類債権は特定(401条2項後段)。