この記事はについて「行政組織について」行政書士試験対策向けにわかりやすく解説しています。

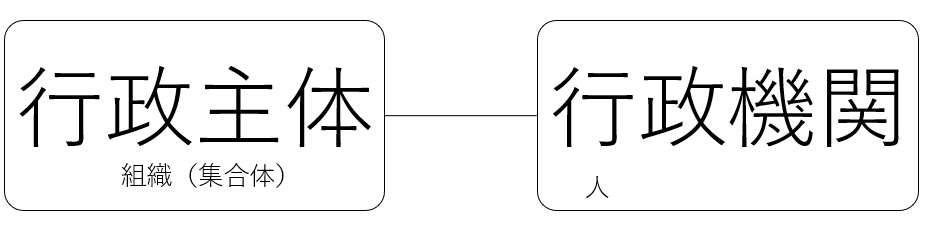

行政機関の意味

行政を司る組織(=国や都道府県・市町村)これらの組織そのものを「行政主体」と言います。「行政主体」は組織そのものですので、意思決定したり行動をできません。そこで、行政主体の手足となる実働部隊のようなものが必要になります。この組織を「行政機関」と言います。例えば、都道府県であれば、知事やそこで働く職員などのことです。

行政機関の分類概念

行政機関は文字ではわかりにくいですが「人」だと思いましょう。その人をどのように分類しているかの概念です。あまり出ませんが一応書いておきます。

| 事務配分的行政機関概念 | 仕事を行う範囲について着目した分類(例:社会資本の整備を行う国土交通省) |

| 作用法的行政機関概念 | 活動内容に着目した分類(例:意思決定をする都道府県知事などの行政庁) |

行政機関の種類

※省や庁については後述「国家行政組織法」で詳しく解説してますのでとりあえずここでは種類についてさっとおさえておきます。

| 概要 | 例 | |

| 行政庁 | 行政主体のために意思決定しそれを外部に表示 | 知事・市長・各省大臣・独立行政委員会 |

| 補助機関 | 他の行政機関の職務を補助 | 事務次官・課長・一般職員 |

| 執行機関 | 実力行使する | 自衛官・警察官・消防職員 |

| 監査機関 | 行政機関の事務や会計をチェック | 会計検査院・監視委員 |

| 諮問機関(しもんきかん) | 行政庁から諮問を受けて意見を述べる | 個人情報保護委員会・個人情報保護委員会 |

| 参与機関 | 行政庁の意思を拘束する議決を行う | 労働保険審査会・電波監理審議会 |

用は、行政を実際に行う「人たち」の分類わけです。

警察官は「執行機関」(※地方自治法に出てくる執行機関とは同じ名前だが違うので注意)という

名前で分類されている「行政機関」なんです。

行政機関という「人」をさらに詳しくわけると、たとえば事務次官ならば「補助機関」だと呼ばれてるよという程度でOk。

丸暗記する必要はないです。

では、事務配分的行政機関概念としての分類に着目し、試験に頻出の国家行政組織法、内閣府設置法、国家公務員法、地方公務員法を順番に解説をしていきます。

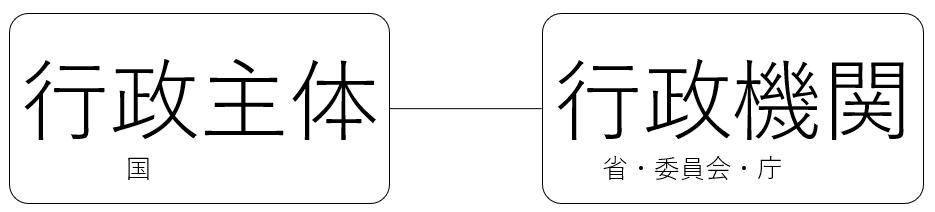

国家行政組織法

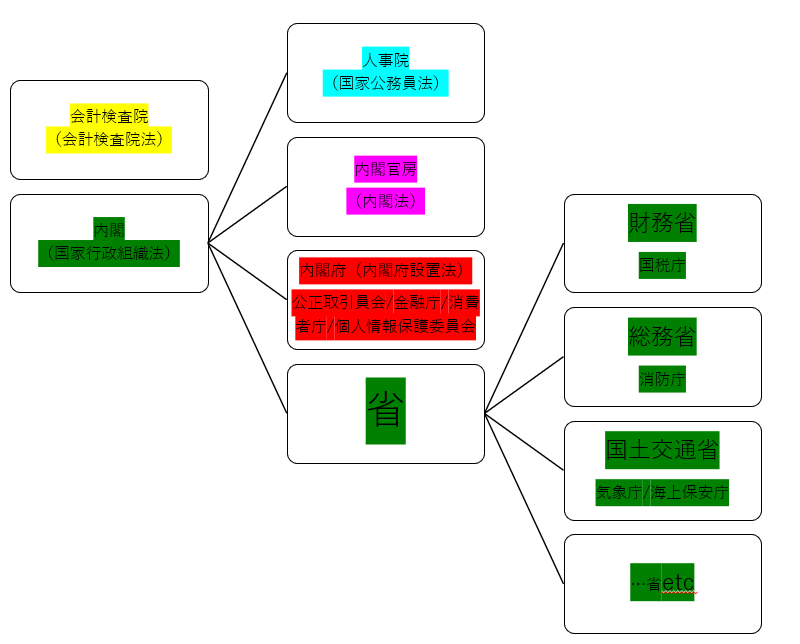

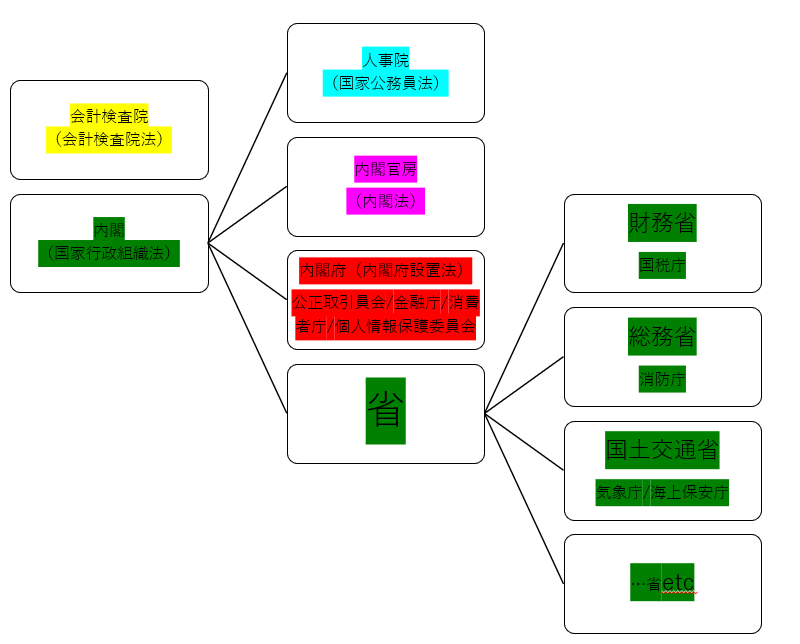

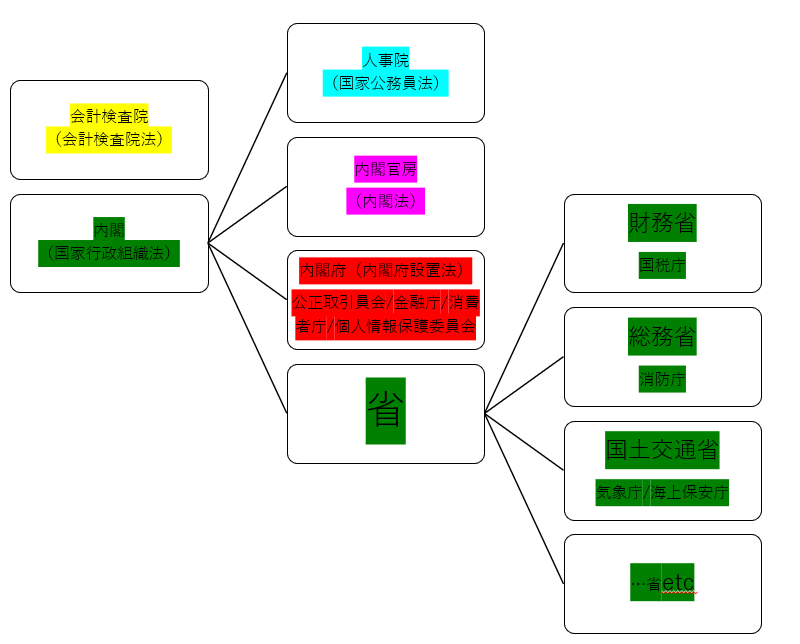

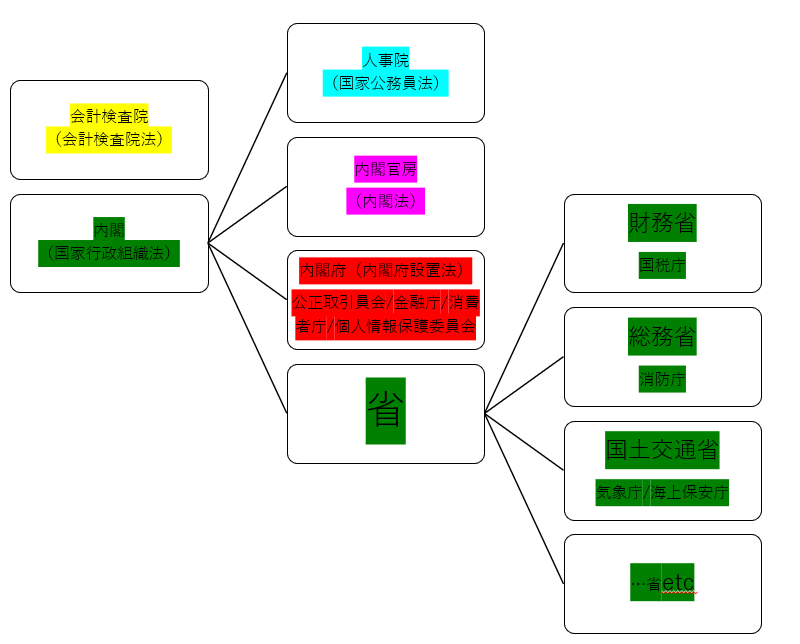

緑の部分の解説になります。

国家行政組織法の目的

国家行政組織法は、

内閣の統轄の下における行政機関で「内閣府以外のもの」の組織の基準を定め、国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とします(国家行政組織法1条)

組織の構成

国の行政機関の組織は、省・委員会・庁とし、本法の別表第一に掲げられています(同法3条1項・2項)

図を作成してみました。

緑の部分が国家行政組織法によって設置されている機関です。

省は、内閣の統轄の下に各省大臣の分担管理・掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省にその外局として置かれます(同法3条3項)。(各省の内部部局に対する意味として外局と呼ばれている。)

細かい知識

■国の行政機関

| 省 | 委員会 | 庁 |

| 総務省 | 公害等調整委員会 | 消防庁 |

| 法務省 | 公安審査委員会 | 公安調査庁、出入国在留管理庁 |

| 外務省 | ||

| 財務省 | 国税庁 | |

| 文部科学省 | 文化庁、スポーツ庁 | |

| 厚生労働省 | 中央労働委員会 | |

| 農林水産省 | 林野庁、水産庁 | |

| 経済産業省 | 資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁 | |

| 国土交通省 | 運輸安全委員会 | 気象庁、海上保安庁、観光庁 |

| 環境省 | 原子力規制委員会 | |

| 防衛省 | 防衛装備庁 |

でるでるマーク!重要頻出

・各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命じますが、内閣総理大臣が自ら当たることもできる(同法5条3項)。

・各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務についてこれを統督します(同法10条)。

・各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければなりません(同法11条)

各省には、大臣の他に副大臣、大臣政務官、事務次官、大臣補佐官及び秘書官が置かれ一定の職務を遂行します。

※大臣補佐官だけは任意設置。ほかは必須設置。

細かい知識

省・委員会・庁以外にも、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(審議会等)を置くことができる(同法8条)。

内閣府設置法

紫色の部分の解説になります。

内閣府設置法の目的

内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的としています(内閣府設置法1条)。

内閣府の任務

内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とします(同法3条1項)。内閣府は、内閣の事務を助けるということから、国家行政組織法から除外され、独自の行政組織とされています。

でるでるマーク!重要頻出

内閣府は内閣府設置法を根拠とします。国家行政組織法ではありません。よく出ますよ。

内閣府の長及び特別職等

内閣総理大臣

内閣府の長(同法6条1項)であり、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督します(同法7条1項)。

特別職等

内閣府は、内閣総理大臣の他に、必置機関として内閣官房長官、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、事務次官が置かれ、さらに任意設置機関として、特命担当大臣、大臣補佐官を置くことができます。

内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、原則として内閣総理大臣の命を受けて内閣府の事務(特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督します(同法8条1項)。

内閣府の外局

内閣府には、別に法律の定めるところにより外局(委員会及び庁)が置かれます(同法64条)。

| 委員会 | 国家公安委員会、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会 |

| 庁 | 金融庁、消費者庁 (外局ではない→×宮内庁 ×復興庁 ×人事院) |

細かい知識

・宮内庁は内閣府の外局ではい。

・人事院は内閣の所轄下

・会計検査院は内閣とは別の独立した行政機関

国家公務員法

水色の部分。

国家公務員法の目的

国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とします(国家公務員1条1項)。

日本国憲法73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるもの(同法1条2項)。

一般職と特別職

国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分けられ、国家公務員法は一般職に属するすべての職に適用され、本法の改正法律により別段の定めがされない限り、特別職に属する職には適用されません(同法2条4項、5項)。

| 一般職 | 特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する(同法2条2項)→国家公務員法・地方自治法 |

| 特別職 | 内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、国会職員、独立行政法人通則法に規定する行政執行法人の役員など(同法2条3項) →国家公務員法ではない別の法律 |

分限処分

「分限」とは、公務員の身分を不利益な状況に変動させる制裁のことで、以下で解説する「懲戒以外」のものをいいます。

| 免職 | 職員の意に反して、その職を失わせる処分(要はクビ!) |

| 休職 | 職員の身分は保有させたまま、一定期間職務に従事させない処分(要は休め!) |

| 降任 | 職員が現に有する職よりも下位のものに任命する処分(要は降格) |

| 降給 | 俸給の位を下げること(要は減給) |

と暗記しておきましょう。

私は「麺食公認の給食は高級」と覚えました。

・法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない(同法75条1項)。

・人事院規則の定める事由に該当するとき、降給されることがある(同法75条2項)。

本人の意に反する分限処分事由

| 降任・免職事由 | ・人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 ・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 ・その他その官職に必要な適格性を欠く場合 ・官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 |

| 休職事由 | ・心身の故障のため、長期の休養を要する場合 ・刑事事件に関し起訴された場合 |

懲戒処分

職員が、次のいずれかに該当する場合においては、任命権者が、これに対し懲戒処分として、「免職」、「停職」(1年を超えない範囲内)、「減給」又は「戒告」の処分をすることができます(同法82条1項、83条1項、84条1項)。分限と異なり「義務違反に対する制裁」で罰則的色が強い処分です。

| 免職 | クビ |

| 停職 | 休め |

| 減給 | 給与下げるぞ |

| 戒告 | みんなの前で注意しとくし記録にも残すぞ |

と暗記しておきましょう。

分限と懲戒でどんな処分があるかそれぞれ4つは必ず暗記しておきましょう。出ますよ。

| 分限処分 | 懲戒処分 |

| 免職 | 免職 |

| 降任 | 停職 |

| 休職 | 減給 |

| 降給 | 戒告 |

懲戒処分事由

| ・国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合 ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 ・国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 |

「停職」について、停職者は、職員としての身分を保有しますが、その職務に従事せず、一定の場合を除きその期間中給与を受けることができません(同法83条2項)。

・懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について適宜、懲戒手続を進めることができます。

・国家公務員法による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることも可能(同法85条)。

職員の身分保障

・すべて職員の「分限」「懲戒」(後述)及び保障については、公正でなければならずこの根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定めます(同法74条)。

・職員に対し、その意に反して、降給し、降任し、休職し、免職し、その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、その処分を行う者は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した「説明書」を交付しなければなりません(同法89条1項)。

・上記の処分を受けた職員は、人事院に対してのみ、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3月以内(処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはできません。)に審査請求をすることができます(同法90条1項、90条の2)。

でるでるマーク!重要頻出

・任命権者に対して審査請求というひっかけがありますが、「人事院」に対してのみ審査請求可能です。

・常勤・非常勤を問いません。現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職に付されて一般職の国家公務員の身分を失った人なども含まれます。

地方公務員法

一般職公務員の中でも地方公共団体の公務員(機関)を規定する法律です。

地方公務員法の目的

地方公務員法は、地方公共団体の人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本旨の実現に資することを目的とします(地方公務員法1条)。

一般職と特別職

地方公務員の職は、一般職と特別職に分けられ、一般職に属するすべての地方公務員に適用し、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用されません(同法4条)。

地方公務員法でも一般職のみで、特別職の地方公務員には適用されません!